池田温丨《中国古代写本识语集录》解说(二)

2019/8/21 9:27:43

二、关于写本题记

本书以《中国古代写本识语集录》为题。所谓识语, 一般解释为:“在写本或刊本等书中,于正文之后或之前记载的此书的来历和书写年月日等”(《日本国语大辞典》)。“对书的正文内容后人用朱墨所写的跋文、后记之类”(诸桥,《大汉和辞典》)。和识语相近的词有后记、跋、题记等,本书中也是混用的。奥书, 在日语中读作“おくがぎ”,从《古事谈》、《十六夜日记》中的用例看, 若追溯其来源, 这是镰仓时代的用语。至于汉语中的跋和题记, 跋是记录在书籍和字画后面的文字, 题记一般用作通过题写书名, 留作纪念的场合。但也有被用于题言(指序、前言)之意, 或与识语相同含义的场合, 词意略微多些。

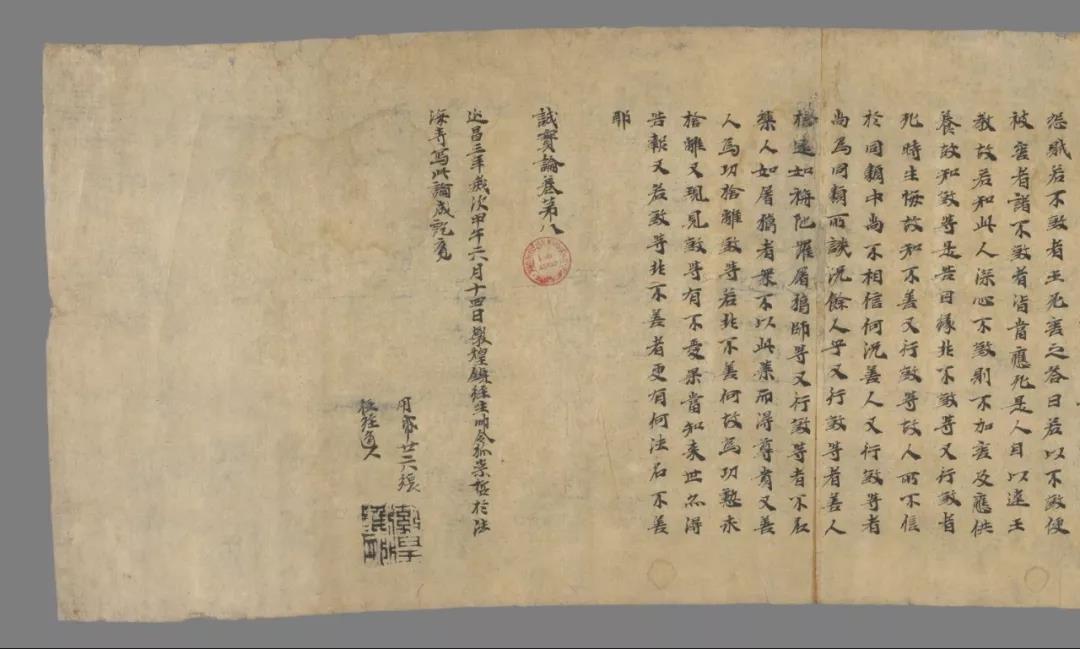

P.2179 《成实论》卷八 敦煌镇经生帅题记 北魏延昌三年(514)六月

要言之, 是指称与书籍本体相区别的部分, 由于多数情况下附于卷末, 所以也可以叫跋或奥书。但也有少数是记载在卷首或卷中的, 因而总称为识语或是题记比较恰当。汉语的识语被引入我国,并在相同意义上使用,读作しきご乃至しご。题记一词没有被《国语大辞典》等书采录, 以至未能成为日语, 在我国广为通用。

题记的含义有时也包括标题、卷次、撰者姓名、篇名、品题等。如潘重规 《国立中央图书馆所藏敦煌卷子题记》(《敦煌学》第二辑)中,细心著录了一四四件写卷的上述内容㉘。

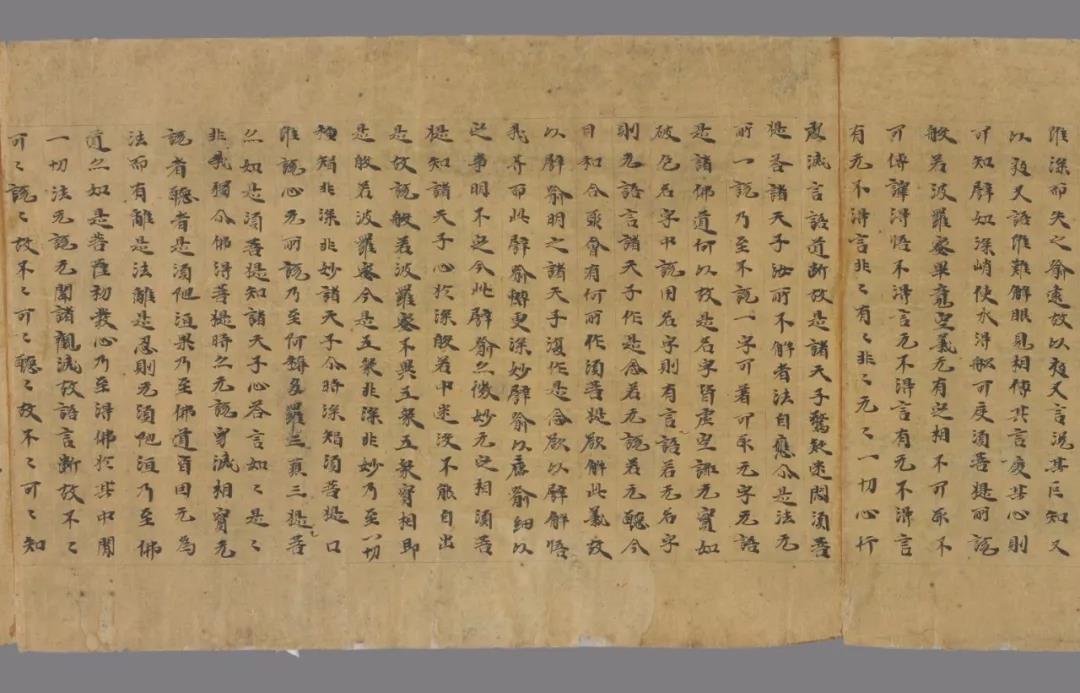

〇《大智度论》品第廿六释东阳王元荣题记(196)

P.2143 北魏普泰二年(532)三月

“大代普泰二年岁次壬子三月乙丑朔廿五日己丑, 弟子使持节散骑常侍·都督领(西)诸军事车骑大将军·开府仪同三司·瓜州刺史·东阳王元荣,惟天地妖荒,王路否塞,君臣失礼,于兹多载。天子中兴,是以遣息叔和, 诣阙修受。弟子年老疹患, 冀望叔和早得还回, 敬造无量寿经一百部 , 卌部为毗沙门天王, 卅部为帝释天王, 卅部为梵释天王。造摩诃衍(=大智度论)一百卷, 卌卷为毗沙门天王, 卅卷为帝释天王, 卅卷为梵释天王。内律一部五十卷, 一分为毗沙门天王, 一分为帝释天王, 一分为梵释天王。贤愚(经)一部, 为毗沙门天王。观佛三昧(经)一部,为帝释天王。大云(经)一部,为梵释天王。愿天王等早成佛道。又愿元柞无穷帝嗣不绝,四方附化,恶贼退散 ,国丰民安, 善愿从心, 含生有识, 咸同斯愿。”

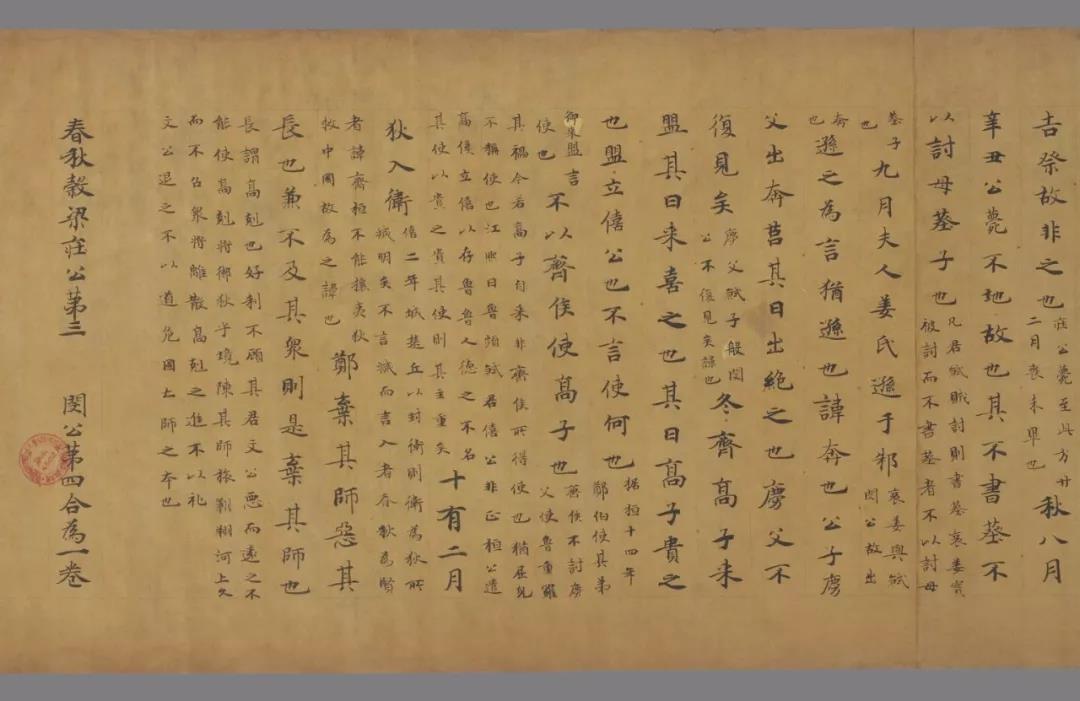

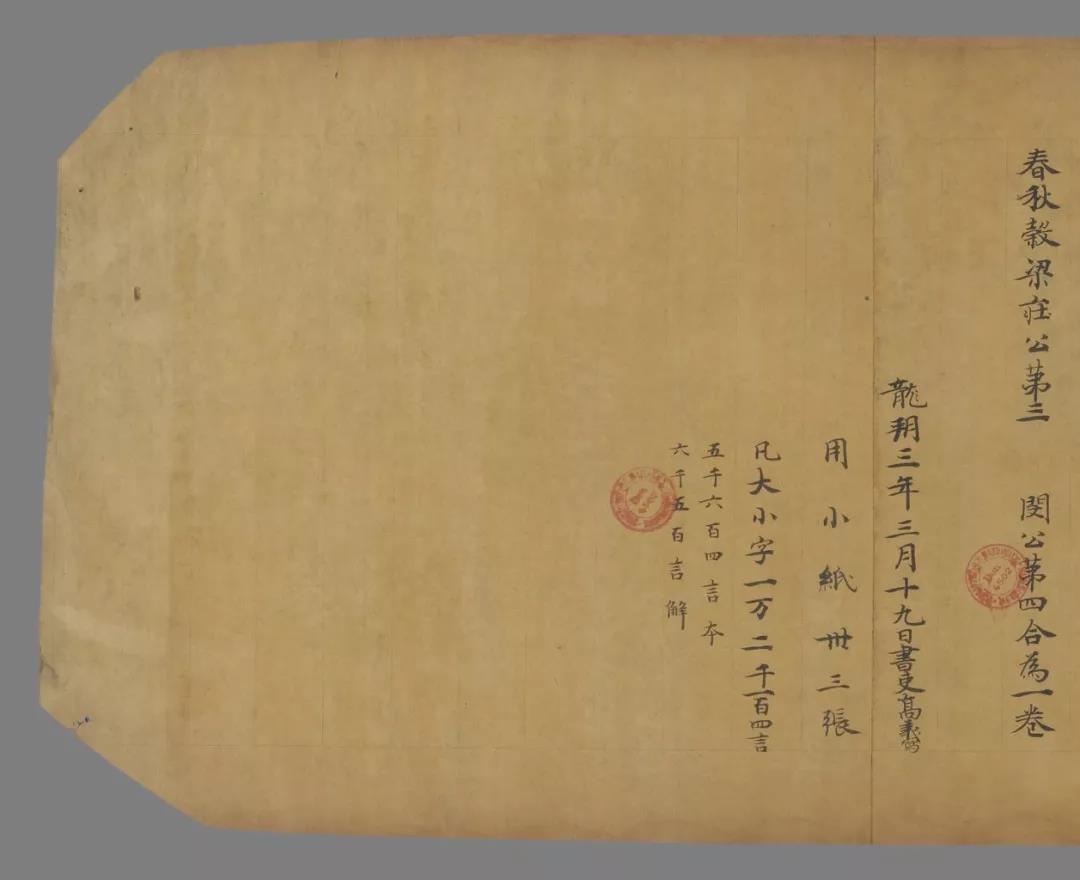

〇《春秋谷梁传集解》第三、第四书吏高义题记(557)

P.2536 唐龙朔三年(663)三月

“龙朔三年三月十九日书吏高义写。用小纸卅三张。凡大小字一万二千一百四言(五千六百四言本、六千五百言解)。”

这件题记只有四行(末行是双行注),简单记录了年月日、钞写者及本卷用纸数、字数。同书第十二也留有一个题记, 共三行, 顺序记录着字数和年月、写者及纸数(558)。由此我们可以了解七世纪官写本的一种形式 。

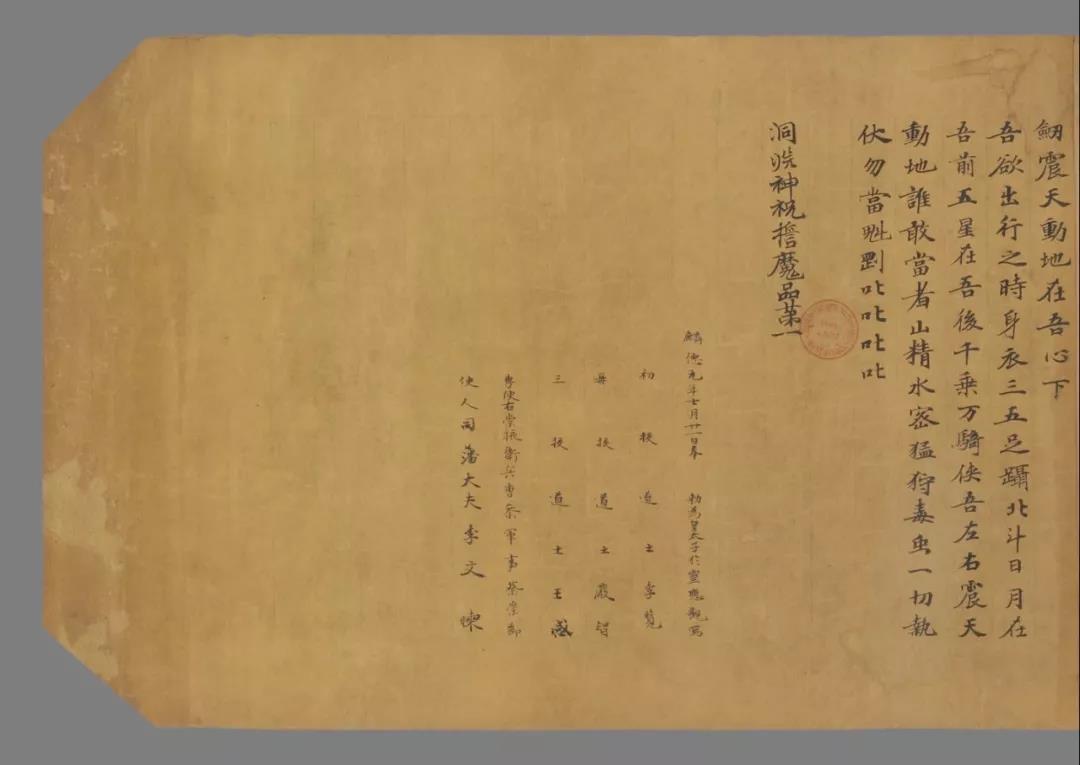

〇《洞渊神咒经》第一使司藩大夫李文暕等题记(564)

P.3233 唐麟德元年(664)七月

“ 麟德元年七月廿一日奉敕为皇太子于灵应观写。初校道士李览。再校道士严智。三校道士王感。专使右崇掖卫兵曹参军事蔡崇节。使人司藩大夫李文暕。”

这是道官写本之一例㉚,奉唐高宗敕命为皇太子李弘(谥寿敬皇帝)在灵应观钞写的精写本, 由司藩大夫(即主客郎中)李文暕(唐宗室襄邑王神符的少子, 后被封为魏国公,垂拱年间获罪被诛)㉛总裁其事,蔡崇节当是本写经的监督官, 三名道士分任初、二、三校。上述内容依次记录在题记中。在同日写的同经第七(565)中, 除二名校正道士姓名不同外, 其他内容与前件题记大致一样。

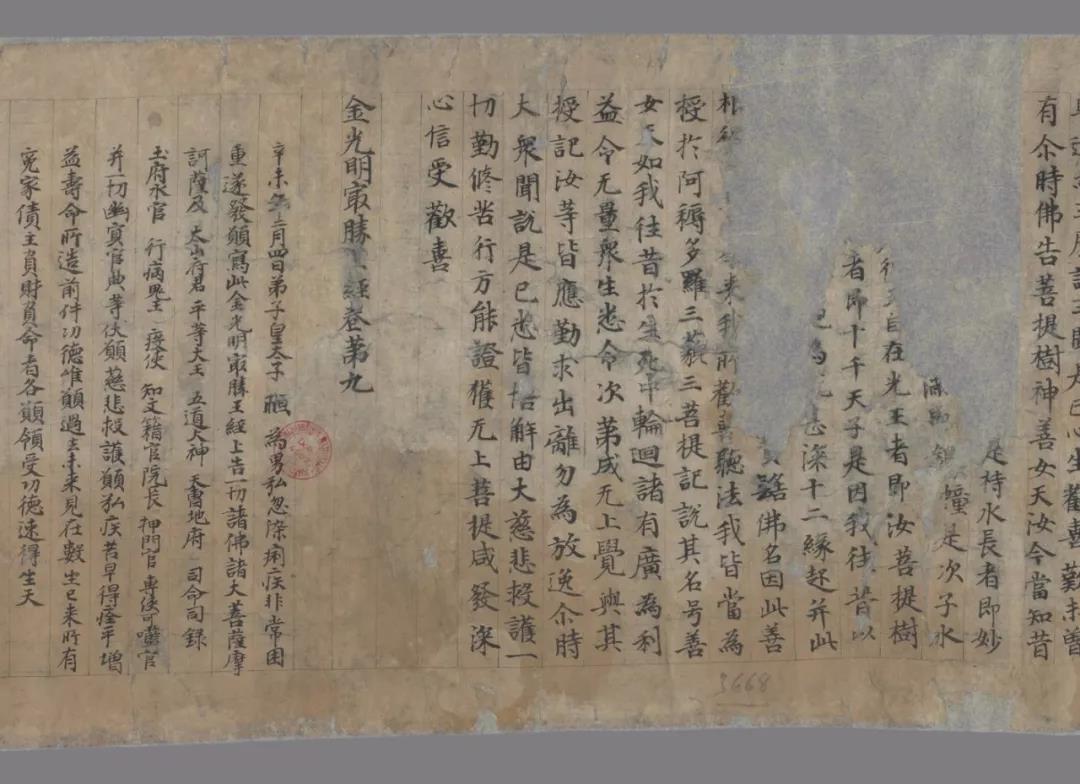

P.3668 《金光明最胜王经》卷九李暅题记(伍伦注:池田温2130应为“北致字二八”,但国家图书馆尚未公布此号图片,故以法国国家图书馆藏卷九代之。卷尾有皇太子李暅“辛未年”(902)题记。)

“弟子李暅敬写此《金光明经》一部十卷。从乙丑年已前所有负债、负命、怨家、债主,愿乘兹功德速证菩提, 愿得解怨释结。府君等同沾此福。”

此件缺少书写日期,据题记内容看,“乙丑(905)已前”,“所有负债、负命”,“愿乘此功德”“得解怨释结”,因而推定是写于乙丑年。弟子是佛弟子的意思, 表示虽然是俗人,但也信仰佛。李暅在2156-2158各卷中, 有着皇太子的头衔, 当是地方政权中的有权者。府君指地方长官、 节度使。在同经卷十的另一件中也有相同的题记(2131)。

〇《金刚般若经》八十三老翁题记(2135)

P.2876 唐天祐三年(906)四月

“天佑三年岁次丙寅四月五日,八十三老翁刺血和墨, 手写此经, 流布瓜州。一切信士, 国土安宁, 法轮常转。以死写之, 乞早过世,余无所愿。”

这是唐末十世纪初,一位高龄老人的题经记, 记录了他用自己的血掺着墨书写《金刚经》(卷末附有真言三首,并有“西川过家真印本”的注记,看来他抄写的是从蜀地传来的刊印本)之事㉜,愿此经流布于沙州(敦煌),并祈念国土安宁。文末老人自觉死期将近的数语, 颇引人注目。这位八十岁老翁的题记大约存有十件(2126-2148之间),大部是《金刚般若经》,最后两件是《阎罗王授记经》。这位八十二—八十五岁的无名老翁, 对写经全副身心地倾注, 是很罕见的。

以上例举了官写本和个人写本,佛经和道经、儒家经书所附题记。仅仅五例所得到的认识是有限的,但识语的本质, 记录性和祈愿性并存, 这一点是很明显的。宗教文献中以祈愿为主, 非宗教文献中以记录为主。一般来说, 以时间、人物以及目的乃至旨趣构成识语的三个要素。有时省略了年时,也不专门记录目的,三要素不必齐全。也有很多只有简单的署名或日期,或者如“一校竟”(136等)、“勘讫”(1090等)这样的校记、勘记等等, 我们不妨把这些也都看作属于识语范畴。另外, 长达数百乃至上千字的长文也有。总之, 繁简程度各异。

在现存的十一世纪初以前的中国写本中,佛教文献占有压倒多数的比重。佛教以外,包括道教文献等宗教文献在内, 总共只有总数的十分之一左右。这是因为在遗存物中,敦煌文献自不必说 ,就是本国传世品也以佛寺传存为大宗。进而可以说, 古代中国产生的写本中, 宗教文献尤其是佛教的那部分占有压倒的比重㉝。

在佛典的说教中, 把《法华经》等诸经的抄写流通, 作为最大的功德㉞。在中国, 这种宣传渗透极深, 不仅是僧尼, 上自皇帝贵族, 下至村闾间一庶民都受其影响。整个南北朝隋唐时代产生了非常多的写经。通过概览本书的写经识语, 可以全面认识写经的盛行是出自多种的心理, 表现又是如何千差万别。有时以《金刚经》一千部(688),《法华经》数百部之多(693)的数字来竞赛。一武官晋升六品时发愿每月写《金刚经》一卷, 升五品后每月写二卷。但因长期征行在外, 不得纸墨, 未能从愿。今日刚刚得以抄写,特记在此(679)。抄写《无量寿宗要经》的写经生王瀚写道“已前六卷纸卅张王瀚写。眼阇书不得不放, 知之”(1354)。深得读者同情。更有为老耕牛写《金刚经》和《自罗主授记经》(2154、2155),为羯羊写《般若心经》等等, 以家畜为对象而写经的。

为殁妻马氏追福,官人翟奉达第一个七日斋抄写《无常经》,二七斋写《水月观音经》,三七斋写《咒魅经》,四七斋写《天请问经》,五七斋写《闫罗王授记经》, 六七斋写《护诸童子经》, 七七斋写《般若心经》, 百日斋写《盂兰盆经》, 一年斋写《佛母经》,三年斋写《善因果经》(2353-2359)。从这些题记中, 可以追寻出在为死者设斋时抄写多种经卷的事例。而这些多半是伪经,真实地显现出通俗信仰的渗透。不用说,一件件识语都是反映写经产生的背景的珍贵的线索。通观数百年间千余件识语, 自然而然地显示出, 随着时代的变迁, 而出现的经典的隆替和祈愿对象、功德内容的变化。从广义上讲, 对了解中国佛教史、民间信仰史、思想史都是有益的启发。

P.2055 《佛说盂兰盆经》翟奉达追福题记 后周显德五年(958)六月

最后, 识语只是附在有限的写本上, 这一点希望唤起读者的注意。在已刊的两册精心编纂的巴黎伯希和汉文写本目录里, 著录的一千件写本中附有题记(Colophon)的计一一七件㉟。由于伯希和在得到写本时, 有意识地选择了保存有题记的, 所以上述比率(117:1000)比敦煌写本中有题记的写本所占比率的平均值要高出许多。即使从吐鲁番写本和日本传世写本来看,附有题记的比例也很难看出比敦煌写本大很多的迹象㊱。结果只能判断为, 附有题记的写本不超过全部写本的十分之一。先前例举的东阳王和八十老人等是很精心的, 每回写经都附有题记, 连百卷一套的也能见到每卷都有同一跋文, 而大多数抄经者只是竭尽全力于经文的抄写, 并不记上自己的姓名和写经动机。

注释:

㉙羽田亨《敦煌千佛洞的营造》(《历史与地理》20:2,1927);后收入《羽田博士史学论文集》上卷(1957)。赵万里《魏宗室东阳王荣与敦煌写经》(《中德学志》5:3,1943)。藤枝晃:The Tunhuang Manuscripts, a general description(Part II, Zinbun 10,1969)。宿白《敦煌莫高窟早期洞窟杂考》(《大公报在港复刊三十周年纪念文集》上卷,1978)。李永宁《敦煌莫高露碑文录及有关问题(一)》(《敦煌研究》第1辑,1982)。㉚大渊忍尔《敦煌道经目录编》251页,《图录编》524页。

㉛《旧唐书》卷六十,《新唐书》卷七十八《宗室传》。旧传“文暕,历幽州都督,魏郡公。垂拱中,坐事贬为滕州别驾”;新传作“文暕,幽州都督,魏国公。垂拱中,坐累贬滕州别驾,诛。”

㉜用血写经,可见涅槃经卷十四、大智度论卷十六、二十八,菩萨本行经卷下、梵网经卷上等。题记中也多次题及。

㉝《隋书》卷三十五《经籍志》四“开皇元年,高祖普诏天下,……而京师及并州、相州、洛州等诸大都邑之处,并官写一切经,置于寺内。而又别写,藏于秘阁。天下之人,从风而靡,竞相景慕。民间佛经,多于六经数百倍。”

㉞高崎直道《写经的意义——从口传到写经》,(《日本的写经》,京都书院,1987)。

㉟Catalogue des Manuscrits chinois de TouenHouang. I, Ⅳ,particularites diverses, 1, Colophons, p,. 397. ibid II, p. 471