池田温丨《中国古代写本识语集录》解说(终章)

2019/9/4 11:19:57

四、参考资料

西汉末年的书录:

经记、出记、后记等

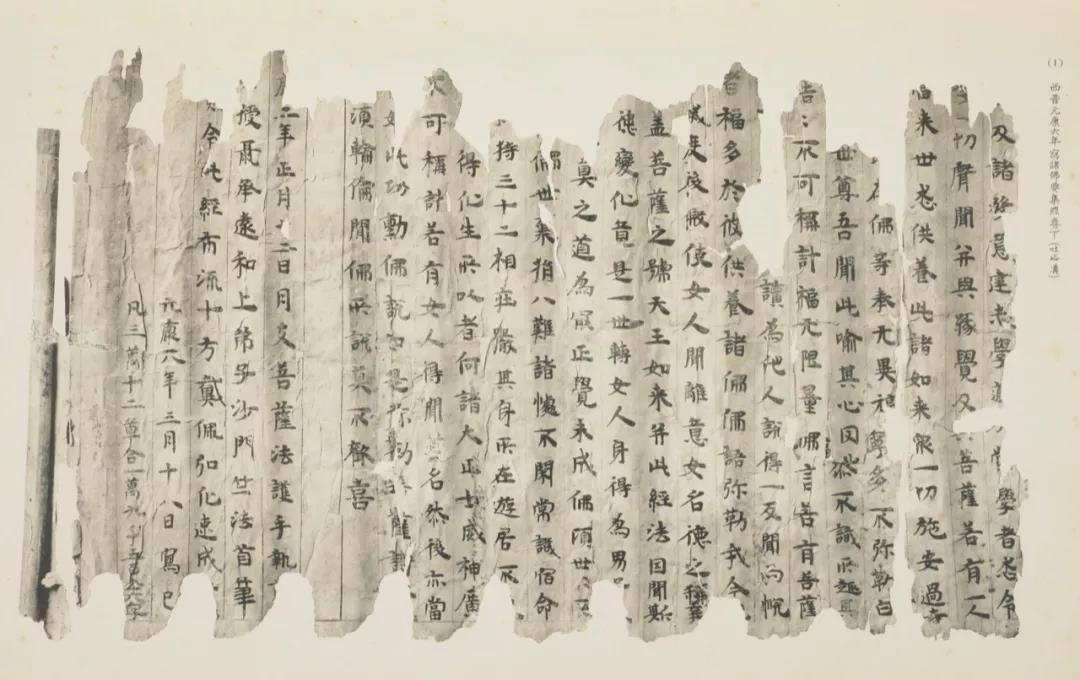

汉译佛典的卷尾附有说明译出、流布原委的记录,这种记录有各种名称。今天所知道的最早的写经题记(30)是三世纪末西晋元康六年(296)的,不过佛经的汉译始自东汉。作为了解写经题记背景的参考,从《出三藏记集》收录的后记中挑选几件有代表性的,按年代加以排列。记录西域僧名、译者、笔录者,有时也加上援助者名、年月日与地点的后记类,通过南朝齐梁时代僧祐的辑录,我们今天也能得见。

汉人自己在著述时,有在文末附自序的习惯,但规规矩矩连月日都记上的例子并不多㊸。上述写经题记产生的契机是,由于对外来经典的翻译是项特殊的事情,故有关人士需作如此记录。于是,抄写译经的人对后记也如此重视,反复转抄,我们看《优婆塞戒经》的后记(参71、72),西域写本和《出三藏记集》本,同样的后记,纪年相差一年,据此得知到六世纪时,出现了两种原文。大谷探险队携来本,专家们断定是五世纪中叶前后所抄,从此经卷的译出算是三、四十年之内的事。宋代以后的刊本大藏经,大多省去了与理解经文内容没有关系的后记之类,《出三藏记集》中收的资料便受到佛教史学家的珍视。新译时代以后,译场扩大,组织完备,成为类似官衙的机构。因而出记之类也发生了符合这种形势的变化,以至被称为译场列位等。

编纂列位、译场列位

在传统中国官修书籍中,包括奉救修撰书籍在内,卷首或卷尾的序文跋文等,连同编纂官一览表,题写得非常醒目。附于译经的译场列位并不限于僧侣,常常有与此事业相关的俗官并列。另外,在很多情况下,做为写经事业成果的精写本上,列着有关系的道俗之名。本书为供参考所收《魏书上十志启及自序》(参244)中可见魏收以下五人的列衔,这是列举编纂者比较早的例子。在初唐以后的遗存中,这样的例子显著增多。举译场列位一例(本书未收录自杉本一树录文)㊹如下:

唐永徽四年(653)《五经正义》卷末编纂列位及抄录记

永徽二年正月廿三日于长安大慈恩寺

翻经院三藏法师玄奘奉诏译

大慈寺沙门大乘光笔受

法海寺沙门神肪笔受

大总持寺沙门道观笔受

蒲州普救寺沙门行友证文

普光寺沙门道智证文

汴州真谛寺沙门玄忠证文

弘福寺沙门明清正字

大总持寺沙门玄应正字

弘福寺沙门文修证义

蒲州栖岩寺沙门神泰证义

廓州法讲寺沙门道深证义

宝昌寺沙门法祥证义

罗汉寺沙门慧贵证义

实隆寺沙门道明证义

大总持寺沙门道洪证义

大慈恩寺沙门玄奘奉诏译

此写经为奈良东大寺正仓院圣语藏所藏,被认为是从唐朝带回的经卷,四十三张黄麻纸,从卷一到卷五连写《大乘大集地藏十轮经》(全十卷)。每行二十五字,有白笔训点。卷末有白笔所书“此上五卷,正历三年(992)五月十五日点了。”这是平安时代中期有训 点符号的写经。与本书所载,能够看到玄奘译场列位的大菩萨藏经(参512、516)、大乘五蕴论(参513)、瑜伽师地论(参515)、佛地经(517)、大毗婆沙论(540)、大般若经(参550、551)等比较能够看出较多的共同点和若干相异之处。列举由僧人们担任笔受、证文、正字、证义等职务所组成的译场,和冠以首都寺名或地方州名加寺名的僧人名等方面大致是相同的。但此写本译场列位分为上下二行排列是特殊的,推测是为了缩短共抄写了五卷的写经。列位部分也由原来的一行改为二行抄写。相反,也有转抄时列位的文字增加了很多,使行数倍增的例子(775、776)。到了武则天时代,列位人数达到了顶峰,事实上,这是一种夸张的作法。《众经目录》卷十五(参672、673)中实列七十名僧人,实质上这反映了追求表面堂皇的时代风气,其余风一直延续到义净的译场(参776、777)。其后,在中唐和北宋初年,译场列位也被传承下来(933、参934、985、1007、2532、2533、2544、2546-2550等),但武则天时代的那种表面堂皇消失了,变成与实际基本相符合了。

唐贞观二年(648)《佛地经》译场列位

与佛典的译场列位相匹敌的编纂列位,在《五经正义》、《律疏》、《新修本草》(参532、535、544)等书中很明显,编纂列位既有被包括在上表之内的情况,也有登载在卷尾的事例。从向全国府州颁发的永徽职员令来看,令文三十卷,发布时每卷卷尾记载的编纂列位达二十余行,意在赋予令文内容以权威 。

序文、跋文

序文和跋文有著者所写与由第三者执笔两种情况。虽然是书籍的附属物,也还是被作为书籍本身的一部分对待。要分清与抄写者写的识语、 题记类的界限是必要的。本书的对象是题记,序跋本来应当除外,因有助于对写本流传的理解,作为参考,采录了若干件。例如,阮孝绪的《七录序》(参185)是先于《隋书·经籍志》的南北朝时期的目录,因而受到重视,幸而收于《广弘明集》,得以传存下来。王福畤撰《王氏家书序》(参523)一文,对宣传特殊政治伦理思想的《文中子》的流传,起到了相当的作用。

另外,白居易在他为《白氏文集》所写的后记中(参1044、1045、1047、1049、1073),记述着为使自己的诗文集能安全地传于后世,在几次编集之际,他连保管 作品集的场所都作了安排。著者如此执着的结果是三千八百余篇的庞大作品集一直被流传至今。

书画的题记等

本书是以写本为对象,书画基本除外,但作为参考,收载了附于书画的跋语和有关书画流传的若干记录,因为那些记载为研究写本的流传提供了各种启示。例如虞和的《论书表》(参96)、徐浩的《古迹记》(参914)、跋尾押署(参1081)、古今公私印记(参1082),靠九世纪张彦远撰录的《法书要录》、《历代名画记》而流传下来,是书画史方面的著名资料。这些资料涉及到的,与写本题记共同的问题(装潢、鉴藏、题识等)也有不少。

早期的印刷资料

本书虽说是以古代写本为对象,不过也收载了十一世纪初以前的若干印本和版画。那是为了正确地认识中国的写本时代,将与写本并存的早期印刷品也包括在我们的视线中,是会很有收益的。敦煌文献是今天仍能目睹到的中国写本的大宗,同时,也可以说是有限的早期印刷资料的珍贵积存。纪年最早的印刷本有著名的《金刚经》(参1987)以及《中和二年(882)具注历首》(参2030)、《节度使曹元忠金刚经刊记》(参2332)、《大随求陀罗尼记》(参2428)等,都是能够如实反映早期印刷品实际状态的资料。此外,写本中有注为“西川过家真印本”(2126、2127等,2154是戈家作)的金刚经被认为是抄自刊本的写卷。这类例子在其他处也可零星见到(2110条)。印刷术经过八、九、十世纪逐步发展起来,适用范围在扩大,写本的比重逐渐提高。众所周知,五代后唐时由王朝政府组织的,对儒教经典等重要书籍的大规模刊印,拉开了印刷时代的大幕㊽。通过北宋初年的大藏经印行及十一世纪主要书籍的全面印行,印刷时代被最终确立起来了。从长远的观点来看,九、十世纪恰好是写本、刊本的过渡阶段。在数量上可以说,写本仍占较大比重,在像敦煌那样的西睡边地,印刷作为新技术也正在扎扎实实地普及着。然而其经济优势尚未确立,书籍的生产基本上靠抄写,刊本极少得到,仍属贵重品。最早的刊本大藏经开宝藏是在四川刊印,而其雕版被运到京城开封,一直使用到北宋末期(参2401-2405)。质量上乘的木版耐用性好,使用年数持久,十分经济。

传存至今的刊本多是南宋以后的,北宋年间的版本廖廖无几。所幸在后世的版本中保存着北宋初的编纂列位、刊记。通过这样的例子,可以窥见十世纪末到十一世纪初监本等古籍的实况。(参2519、2534、2537、2538、2551、2555、2563、2565、2566等),从中可以看到在书写格式上,写本时代以来的传统被一脉相传地继承着。

五、写本的存疑问题

总而言之,赝品实际上是多种多样的。如果是对真品的忠实摹写或照片,那么这种伪造品的文字内容还是有价值的。若是原本已丢失,那这还是宝贵的抄本呢。另一种情况,由伪造者不是摹写真品,而是臆造的文字,给研究者带来困扰,以致产生错误的认识,这样的伪造罪孽深重。三国吴建衡二年(270)敦煌郡索𬘘题祝的《太上玄元道德经》(16),曾被作为珍贵的郭煌写本,享有盛名。饶宗颐和神田喜一郎两位硕学曾将此件作为真品来对待,后来发现了疑点,原来结论被推翻,此事应引起我们的重视。然而,近年影印的《敦煌宝藏 》依然收载了此写本。总的来说,不断出现将其视为真品的现象存在,应当说是个意外。兰州西北师范学院藏有《大般若经》卷二七一的长卷,整理解说者举出尾题“贞观二年史文华写”中的纪年,提出“此题记的笔法比经文流畅”,再有“本卷纸色浅白,与普通有异,书法也不好,文字中有误,根据纪年的运笔比经文流畅来看,恐怕不是唐贞观年间的,或许是晚唐乃至北宋之物,纪年是更后世人的伪造,商人为高价出卖而添记的也未可知”(补6)(53)。玄奘的译场,由于多方面协助,从显庆五年(660)到龙朔三年(663)十月,译出了《大般若经》六百卷,这是众所周知的事实(54),由上件写经有三十余年之前的纪年这一点来看,很显然,这属于伪造者的滥作。日本关西的一个古董商所藏古写经中附有下面的题记(本书未收):

大般涅槃经卷第十泰始九年岁在癸巳正月十五日佛弟子张华写记。

十六国时,昙无谶(一作摩谶)于北凉沮渠蒙逊玄始十年(421)在凉州译出的《涅槃经》四十卷是著名的大乘经典,直到北朝、隋唐时都在广为传抄。而西晋泰始九年(273)是不会有的,不用说这是伪造者的臆造。本卷有李木斋的跋,象李盛铎那样的收藏家,很难相信会搜集如此一眼就能看出疑点的赝品,估计李跋也是赝品作者所为。

本书的方针是,已被学界所知的资料不问真伪一律收录。现在中国古写本的研究尚在草创阶段,基础性的整理还处在很不充分的状态。今后应当做的有关真伪的鉴别工作还不少,为此,将有关资料以便于看到的方式提供出来,是会有益的。

在本书卷末图版中,将存疑的二十五件都汇集在最后。

敦煌学的权威吴其昱博士曾说“误真为伪之害大,误伪为真之害小。”(55)我确有同感,本书也正是怕犯有凭空怀疑之罪。

注释:

㊴参考仓石武四郎《目录学》二、《汉时代》(《东京大学东洋文化研究所东洋文学文献中心丛刊》20辑,1973;汲古书院影印版,1979)。

㊵本书所收以外,还有《关尹子》、《于华子》、《于陵子》书录传世。严可均怀疑前二者是宋人伪作,于陵子叙是明人所作(《全汉文》卷三十七,刘向)。

㊶在《欧阳文忠文集》卷一百二十四中收有各类叙释。《玉海》、《文献通考》等只留下一些片段。

㊷简牍书籍的发掘,始于1959年甘肃省武威汉墓出土的《仪礼》竹简,1972年山东临沂银雀山汉墓的《孙膑》、《孙子》等兵书类竹简,1973年湖南长沙马王堆汉墓的帛书《老子》、《战国纵横家书》、《医书》等都很有代表性的,以后还从河北定县、安徽阜阳、湖北云梦、湖北江陵等地陆续有发掘出土的简牍书籍。

㊸《梁书》卷四十、《南史》卷五十《刘之遴传》中记载,永平十六年五月二十一日班固奏上的《汉书》真本是由鄱阳嗣王范呈上的。但正如《四库提要》汉书项中所考辨的,这是部伪作。南北朝时代,由于出记、题记的普及,甚至连传世旧籍的奏记也被仿作。

㊹杉木一树《圣语藏经卷纪年铭集成》(一)(《正仓院年报》七号第37页,1985)。

㊺本书第529条“令”卷第六、849条“律疏”卷第二中都附记有编纂列位。

㊻有关古代写本的装潢,所传关于开元盛世的集贤院藏书(《唐六典》卷九、《旧唐书》经籍志末,原据韦述《集贤注记》)(参照《职官分纪》卷十五·引)是闻名的,尽善尽美的形态令人追思。参考池田《盛唐之集贤院》(《北海道大学文学部纪要》19:2,第58页,1971)。

㊼参照《辽宁省博物馆藏法书选集》第一册(1962),所收杨仁恺执笔的附记,及《中国书道全集》第二卷《魏晋南北朝》(平凡社,1986)所收藤原有仁德解说。

㊽参照卡特的书(注2)及P. PELLIOT;Les de’ buts de limprimerie en chine,(1953);张秀民《中国印刷术的发明及其影响》(1958);李书华《中国印刷术的起源》(1962)等。在五代雕印书中,保存着有关官员列衔和主办者姓名的题记。此事载于王明清《挥尘余话》卷二“印行书籍自毋丘俭始”、洪迈《容斋续笔》卷十四“周蜀九经”中。

㊾藤枝晃:Tunhuang manuscripts; general description, 1, Zinbun 9. P14-15, 1966。

㊿藤枝晃《关于“德化李氏凡将阁珍藏”之印》(《京都国立博物馆学丛》七号,1986)。

(51)池田温《中国古写本识语集录稿(二)五世纪以前(续)》(《三藏》188,1976)。

(52)饶宗颐《吴建衡二年索𬘘写本道德经残卷考证(兼论河上公本源流)》(《东方文化》(香港大)2:1,1955)。神田喜一郎等监修《书道全集》第三卷(平凡社,1960)中都认为是真品。但神田《从中国书道看大谷探险队的携来品》(《西域文化研究五·中亚佛教美术》,1962)243页上陈述了对本卷题记的疑惑。饶君也在1982年刊行的《选堂集林》(上中下三册,香港,中华书局)中收载的《老子想尔注考略》、《巴黎藏最早之敦煌写卷金光明经跋》、《京都藤井有邻馆藏敦煌残卷记略》等篇中,删去了这篇索𬘘写本。暗示饶君对该卷的可信性持否定意见。

(53)曹怀玉《西北师院历史系文物室藏敦煌经卷录》(《西北师院学报》1983:4)。

(54)《唐大慈恩寺三藏法师传》卷十,《开元释教录》卷八。

(55)《国立中央图书馆藏敦煌卷子》序(石门图书公司,1976)。