中秋愉快丨辽代庆州白塔寺佛经用纸与印刷的初步研究

2019/9/12 11:23:26

中秋节快乐

作者:王珊(中国文化遗产研究院)

李晓岑(南京信息工程大学)

陶建英(赤峰市历史文化遗产研究院)

郭勇(赤峰市历史文化遗产研究院)

原载:《文物》,2019年第2期。

编辑按:文本框内的内容为伍伦拍卖编辑所加。参考文献主要有德新、张汉君、韩仁信撰写的《内蒙古巴林右旗庆州白塔发现辽代文物》,《文物》,1994年第12期;吉林大学边疆考古研究中心博士郝军军撰写的《“蒋四耶耶”石棺的年代及相关问题研究》,《文物》,2016年第11期;巴林右旗博物馆、同心华夏文化遗产保护交流基金会编著的《天宫法藏:辽庆州塔天宫出土文物菁华》,科学出版社,2017年第一版。

1989年,文物部门在对内蒙古自治区巴林右旗庆州古城内的辽代白塔(释迦佛舍利塔)进行抢救性维修时,发现塔刹内藏有一批辽代佛教文物,其中包括纸本佛经经卷246件(幅)、经书2册①。这批密藏是继应县木塔、天宫寺塔发现辽经后的又一重大新发现,对于研究辽代雕版印刷和造纸技术等具有很高的学术价值。有关庆州白塔佛经的研究,目前多集中于雕版印刷和佛经装帧方面,对于佛经用纸及佛经印刷的细节考察尚未开展或不够深入。为进一步研究辽代造纸技术的源流,挖掘庆州佛经印刷品的科学价值,并由此开展对文物的保护工作,笔者现场考察了白塔佛经的用纸和雕版信息并做了调查和整理以期将该研究引向深入。

一、背景

(一)辽朝与佛教

辽朝崇佛于史有名,自辽太祖耶律阿保机立国起,其后的二百余年,各时期的统治者都将崇佛作为一项基本国策,奉行不辍。早期的辽朝统治者为巩固统治,利用中原的佛教逐渐取代契丹族的原始信仰。随着佛教在辽地的发展,统治者对于佛教从利用转变为信奉甚至崇佞,佛教大兴,在辽朝社会影响甚巨,五京之内佛寺林立,佛经雕印活跃。庆州白塔修建时期的圣宗、兴宗两朝适逢辽代国力最强盛,也是佛教在辽地发展的巅峰时期。

(二)修建白塔和供养佛经的缘起

“重熙十八年七月二十日立枨杆人等姓名□□”铭铁牌

辽代

长14厘米,款3.3厘米,厚0.2厘米

“京兆郡打枨杆匠人”铭青砖碣

辽代

纵26厘米,横18厘米,厚7厘米

庆州白塔是谁、何时、为何而建,一直是学界关注的课题。发掘出的建塔石碑铭文显示,庆州白塔是由“大契丹国章圣皇太后特建释加佛舍利塔”,于辽“重熙十六年(1047年)二月十五日启土开掘”,“至(重熙)十八年(1049年)六月十五日及第七级”,“当年七月十五日于相肚中安置金法舍利②并四面安九十九本枨竿陀罗尼”(此日为佛教盂兰盆节)、“七月二十日”相轮樘五室密覆封顶,全部工程约于同年(重熙十八年)内完成。章圣皇太后即兴宗之生母钦哀皇后③,她为何要修建庆州白塔和放置佛经,学者们以为原因有三:“为供养亡夫圣宗”④,“为求生保命”⑤,“因母子团聚而感恩”⑥。此外,也有人认为白塔的修建不能被单纯视为皇太后的个人行为,而是由辽朝基本国策所决定的,是辽朝上层统治集团利用佛教加速辽国封建化进程的政治需要⑦。

(三)辽代的造纸、印刷概况

契丹早期的手工业并不发达,阿保机建国后,受中原地区先进技术的影响,契丹的纺织、雕版印刷业等手工业得以建立和发展。汉地俘民、奴隶等对契丹的生产技术有所促进,但造纸业在文献中未见有专门记载。关于造纸业的发展情况可从后人辑录的目录学文献中管窥一斑,如据清人黄任恒《补辽史艺文志》载,辽人著述达150种之多,抄印这些书籍需要大量的纸张,辽所辖的山西地区主产麻纸,幽州在唐五代时也是产纸区域⑧。中华人民共和国成立后,在山西应县木塔(佛宫寺释迦塔)、河北丰润县天宫寺塔等地陆续出土了一些辽代佛教典籍。佛经经典的刊刻需要大量的纸张和较高的刻印技术。造纸史家王菊华曾对山西应县木塔中的一些辽代纸样进行分析,发现纤维原料多为麻、树皮等,个别纸张为硬黄纸;打浆度低,成纸白度低;已广泛使用竹帘抄纸,帘纹间距大,一般每厘米4~5道,个别为7道;所造纸张粗厚,但已使用纸药;部分纸张使用浆内施胶、加填和纸面涂布工艺以提高书写绘画功能。总体上看,辽代造纸已达到一定水平,但如果将这批辽纸与宋代相同功能的纸张比较,二者在质量上仍有较大差距⑨。

辽朝建国伊始,积极吸取汉文化,创制了以汉字为基础的契丹文字,并从北宋引入大量刻本,提高本国的印刷技艺,用以翻刻书籍。从出土文物和文献看,辽代印刷业较为发达,承办印刷的机构不仅有官方设立的印经院,还有寺院、私人的印刻作坊,五京及周边地区的雕版印刷业尤为兴盛,南京(燕京,今北京)与西京(今大同)是当时北方最重要的刻印中心,雕印技术力量雄厚,印品质量考究,数量多,流通广。印刷业的组织管理高效,书法家参与书写,文人高僧校勘,雕工众多,技艺精湛。刻印的书籍内容广泛,除各类佛教经典外,经、史、子、集四大部类均有涉及。学界普遍认为在山西应县木塔发现的《契丹藏》(或《辽藏》)于书法、刻技、版式、纸质、墨色、印刷等方面均可与宋朝《开宝藏》媲美;辽木版画《炽盛光九曜图》,画心纵120、横45.9厘米,是目前我国发现的最大立幅版印佛画。整体而言,辽代在中国印刷史上占有不可或缺的重要地位,其印刷技术的成就在少数民族建立的边疆政权中更属上乘。

二、关于庆州白塔佛经印刷品

(一)三座辽塔佛经印刷品比较

辽朝书禁甚严,传入中原的文书典籍绝少,加之金灭辽时几乎使辽朝史料毁灭殆尽,元代修辽史时已感资料贫乏,故《辽史》向以简陋为世人所知。辽朝文献的奇缺使得考古资料在辽史研究中尤为重要。佛教是中国雕版印刷起源和发展的重要动力,迄今为止,山西应县木塔、河北丰润县天宫寺塔、内蒙古庆州白塔辽代密藏的发现,为辽代雕版印刷研究提供了有力的实物证据。为了解庆州辽刻与其余两地辽刻的异同,并由此初步考察庆州白塔雕印佛经的价值,笔者据已有考古资料,对比了三塔的佛经印制情况(表一)。

*学界普遍将辽庆州白塔所出纸本雕印佛经计为221件,根据德新等人的发掘报告统计应为222件,推测或因漏计刹座内十方佛法舍利塔中的一卷小字雕版印经《妙法莲华经》导致,该经因霉朽严重难以展读,加之易与覆钵中相轮樘五室内发现的另一卷《妙法莲华经》混淆而误判二者为同一件文物。

“十方佛”铭贴金彩绘柏木舍利塔

辽代

高46.5厘米,底径13厘米

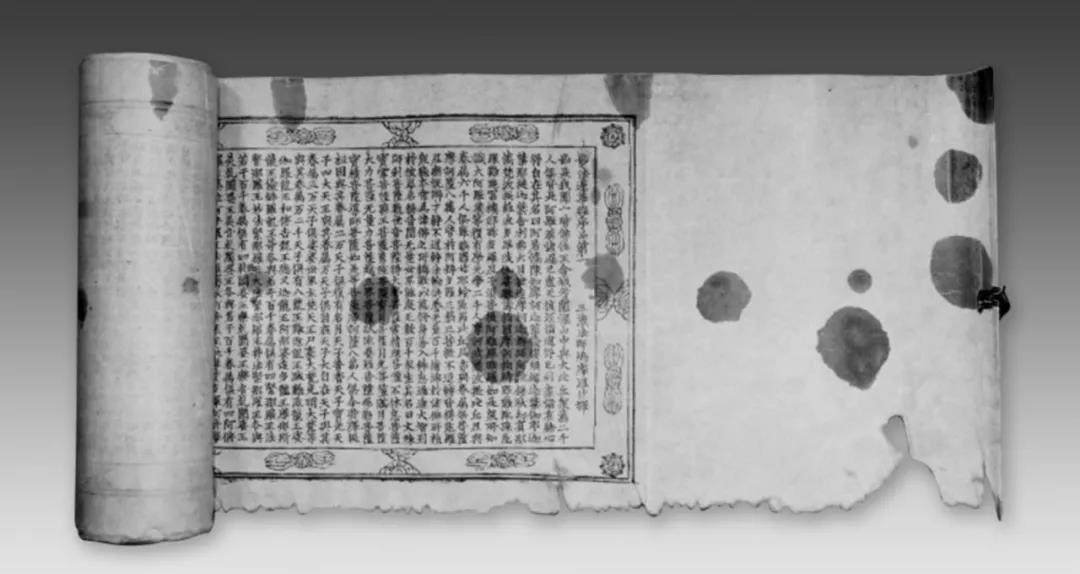

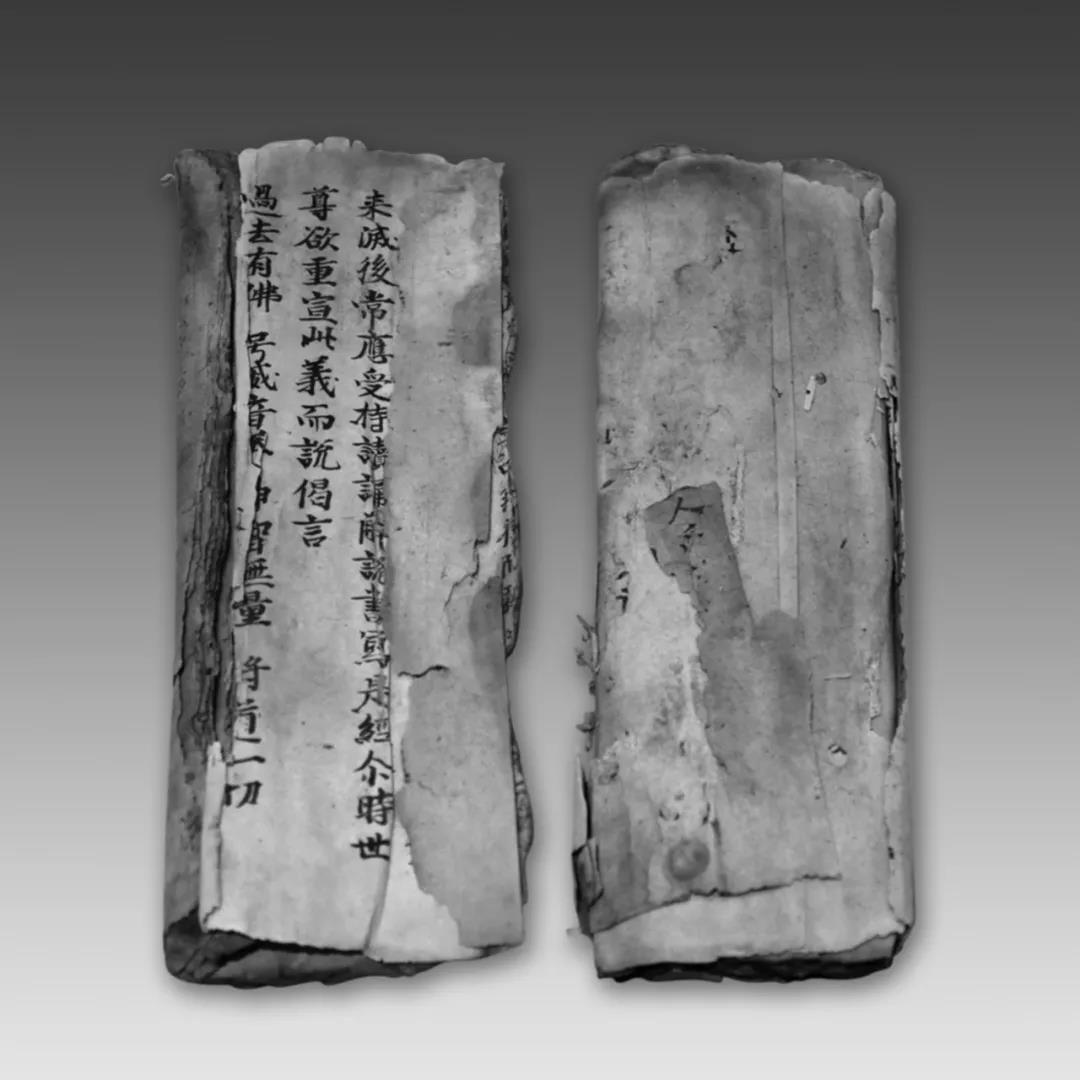

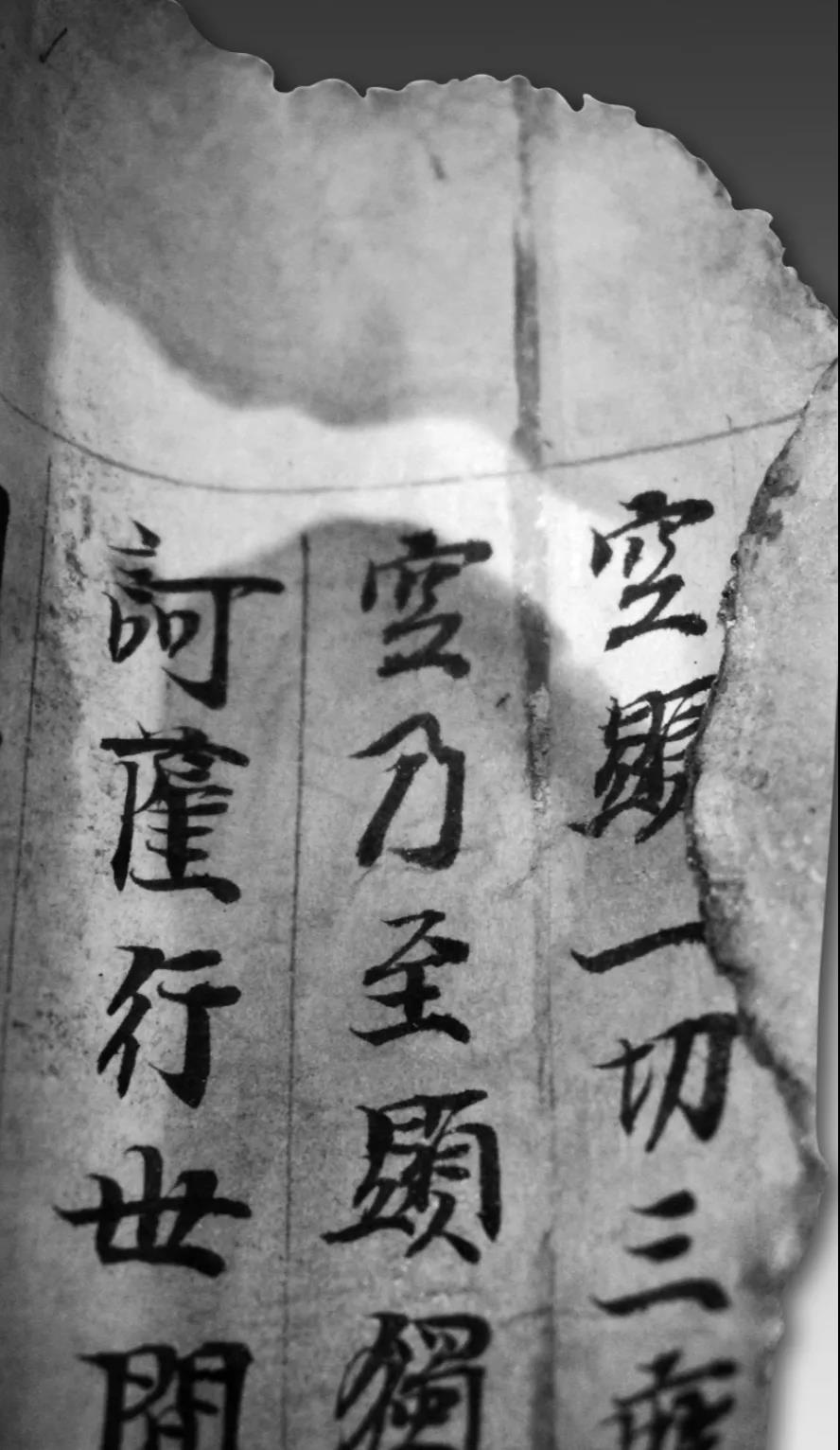

图一 雕版印刷纸本《妙法莲华经》

通过上述比较,我们认为:第一,庆州白塔雕印佛经的发现再次填补了我国印刷史的空白,也成为辽代佛事活动繁盛的有力佐证;第二,与山西应县木塔、河北丰润天宫寺塔相比,庆州白塔建塔最早,所发现的佛经全部为汉文雕印,其中枨杆陀罗尼经的发现,数量之多类型之异,在我国尚属首次⑩;第三,开泰二年(1013年)始撰,开泰五年完成的小字雕版印经《妙法莲华经》(图一)虽不具千字文轶号,不属官刻《契丹藏》,但其纸薄字密,容七卷二十八品于一长卷,亦属辽代雕版印经的精品,且卷中明载“取则于(燕京)圣寿寺藏”,为研究辽代燕京地区雕印史提供了新的实物例证⑪;第四,庆州白塔佛经由皇家供奉,雕印工艺讲究,非常珍贵;第五,庆州白塔佛经的发现填补了契丹腹地从未发现纸质经卷的空缺⑫,为研究辽代的造纸术、印刷术及辽代佛教文化的流传、信仰、仪轨等提供了重要的实物资料。

(二)对庆州白塔佛经印刷品的初步认识

目前,学界研究较多的是应县木塔和天宫寺塔佛经,前者经过保护修复后,方便了学界从不同视角开展讨论,从而对辽藏辽代佛教、燕京文化的研究,产生了重大影响。相较而言,庆州佛经印刷品的研究较为简略,还有待进一步深入。

1.从已知的题记看,庆州白塔佛经雕印时间主要为圣宗中后期,从1007~1017年,历时十载。佛经入藏时间不迟于1049年。刻印地点可能涉及两处,一为燕京,二是上京(今内蒙古巴林左旗南),承印燕京版佛经的刻坊在名刹悯忠寺(现法源寺)。题记中未见官方提点、勾当、判官等职衔名称,而应县木塔、天宫寺塔中均有官方组织雕印佛经⑬的记录。

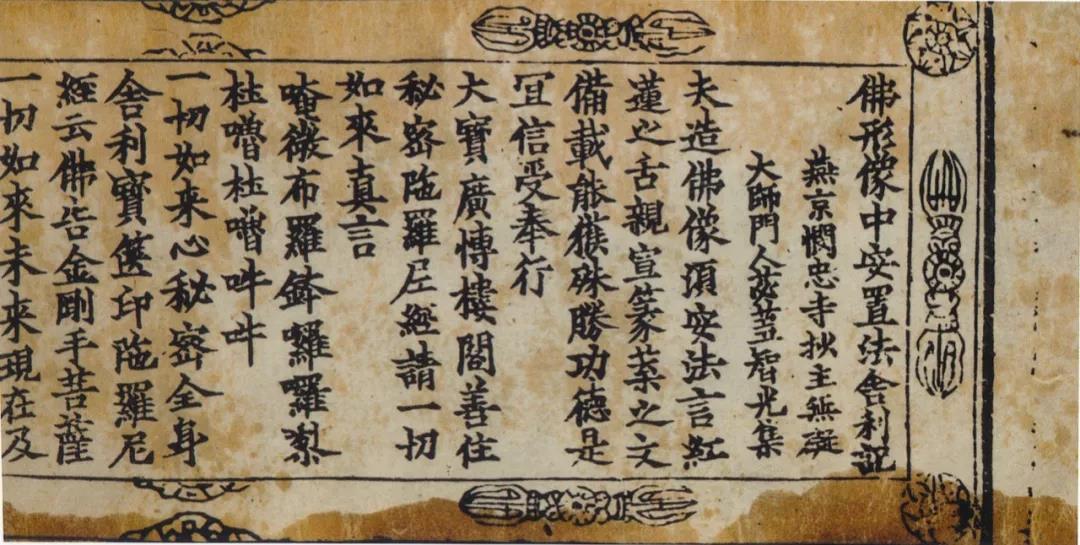

琥珀观音刹彩绘浮雕龙纹柏木法舍利塔中的《佛像中安置法舍利记》经卷

2.印制精良的《佛形像中安置法舍利记》由辽代书法家庞可昇书写,樊遵雕印,这二人也承担了应县木塔部分佛经的写刻工作;其余雕工有僧人志渊、麹舜卿,暂未发现如应县木塔佛经记录的多人共同雕印的情况,也未见校勘人员记录。

3.同一经卷有不同版本,106件枨杆陀罗尼咒《佛形像中安置法舍利记》中有燕京版本、上京版本与其他版本,不同版本之间的字体、规格、版式、内容、用纸亦有别,除燕京版本雕印精良外,其余较为粗糙。

4.“上京僧录宣演大师赐紫沙门蕴珪施”,这在《庆州白塔螭首造像建塔碑》《庆州五层塔室碑铭文》中也提到,曾在兴宗重熙年间被修缮的辽宁省朝阳市朝阳北塔《朝阳北塔石函题记》的题名中也有“都提点前上京管内僧录宣演大师、赐紫沙门蕴珪”,几处的蕴珪可能为同一人,为主修塔事的一名庆州僧官。

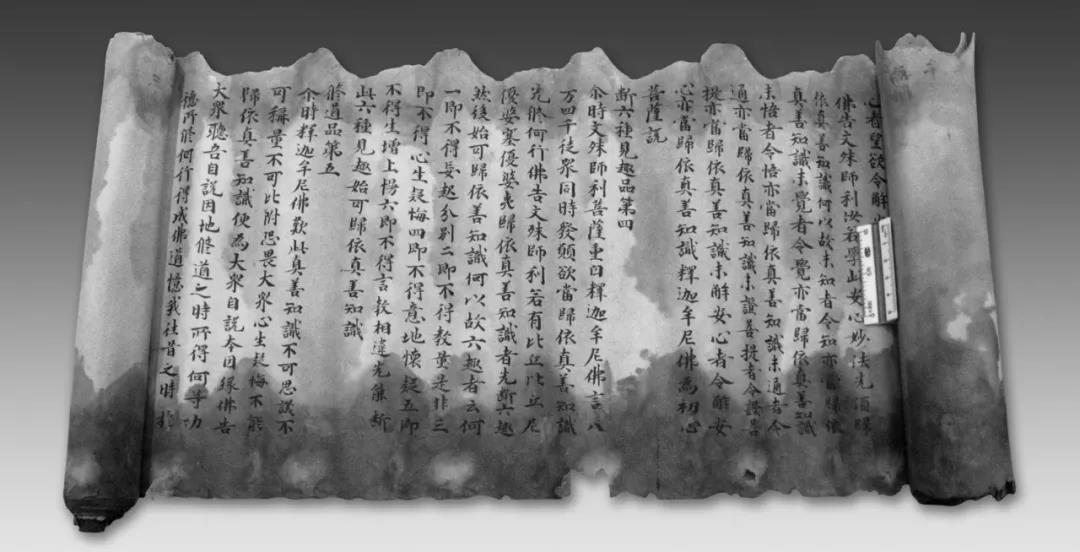

5.卷轴装《观弥勒菩萨上生兜率天经》全本背面补裱多处,似为常诵展读之经。

笔者曾亲见庆州佛经,但因文物残损严重,无法逐纸考察,略述管见如下。

1.彩色雕版印经仅见一卷,01184N0029残十三《观弥勒菩萨上生兜率天经》(残),仍沿袭五代、唐的做法,即单版单色敷彩印刷,先以墨色印出通幅线条,再于线条内填以朱色。

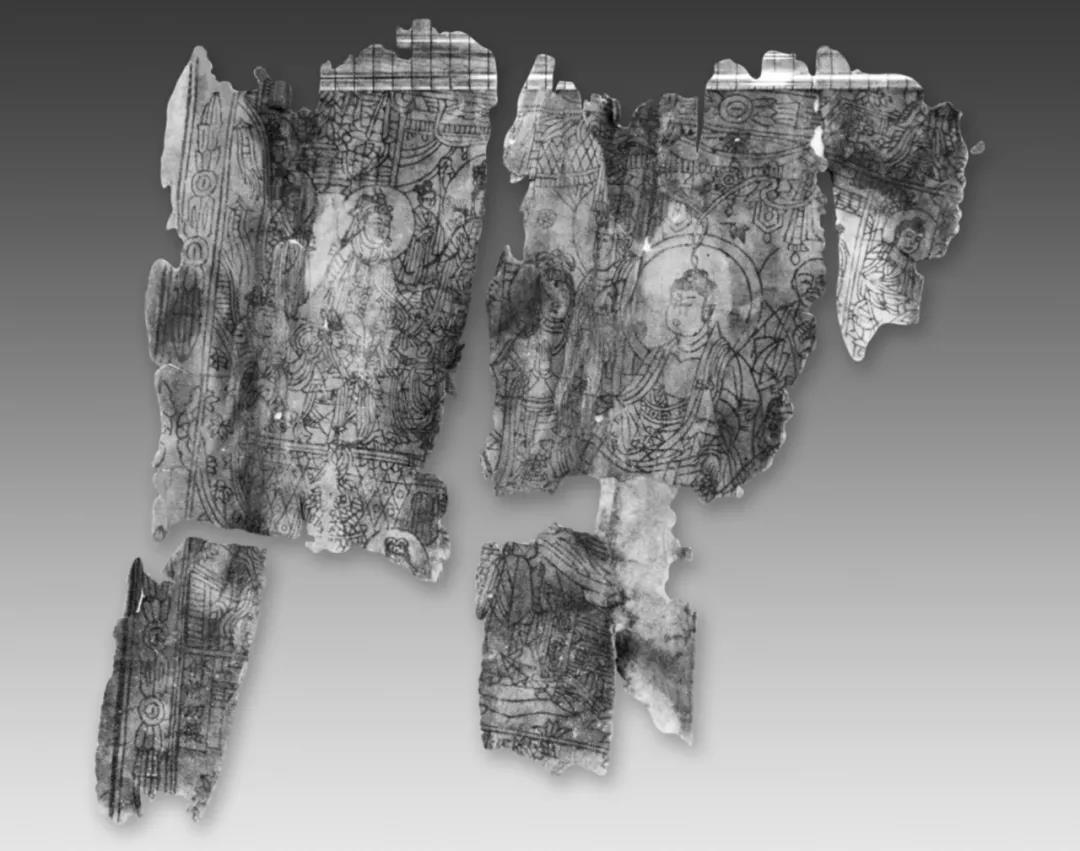

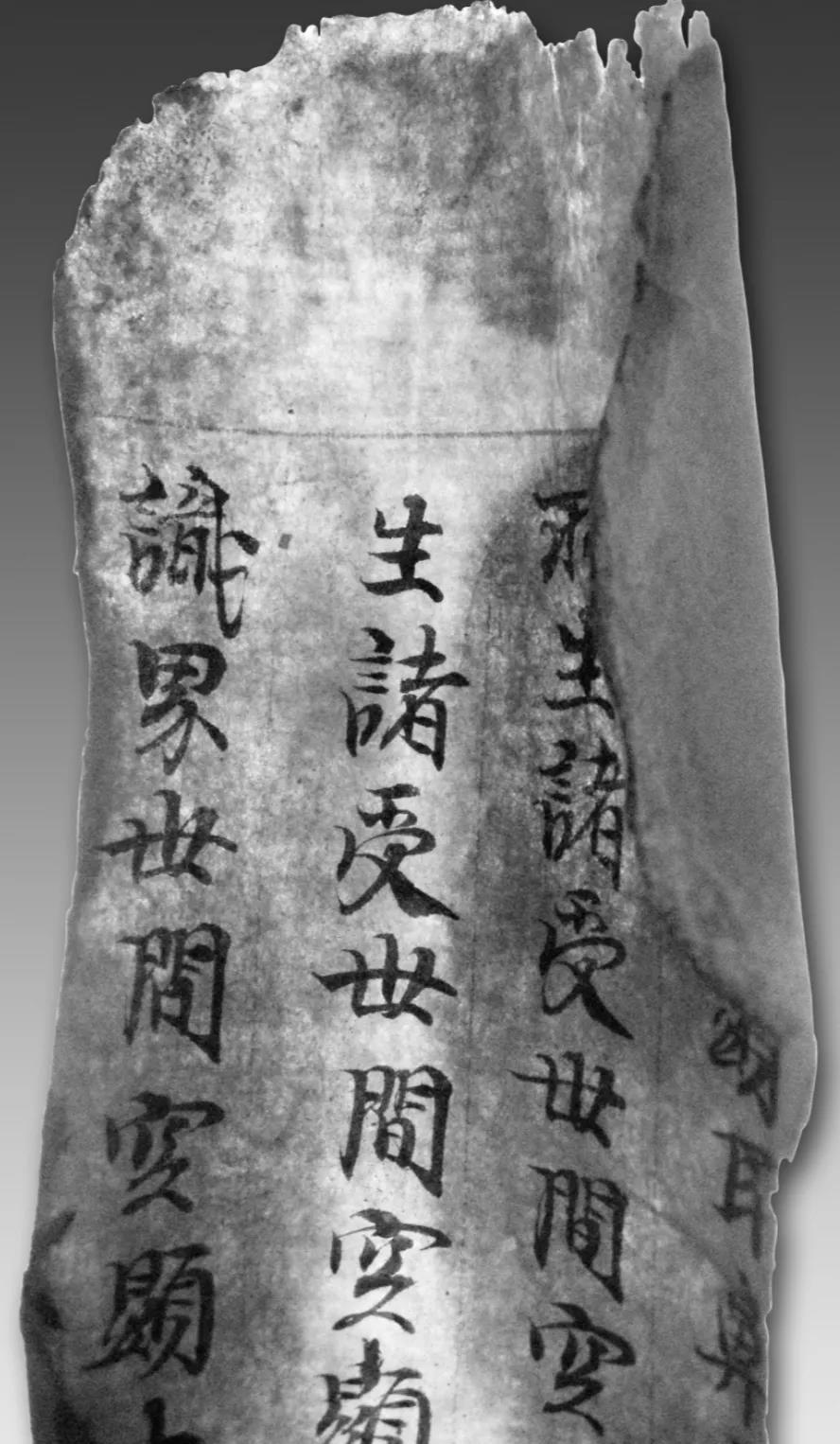

2.01184N0029残十三《观弥勒菩萨上生兜率天经》存本的佛画虽然残破严重,但线条精美复杂,应出自良工之手(图二)。

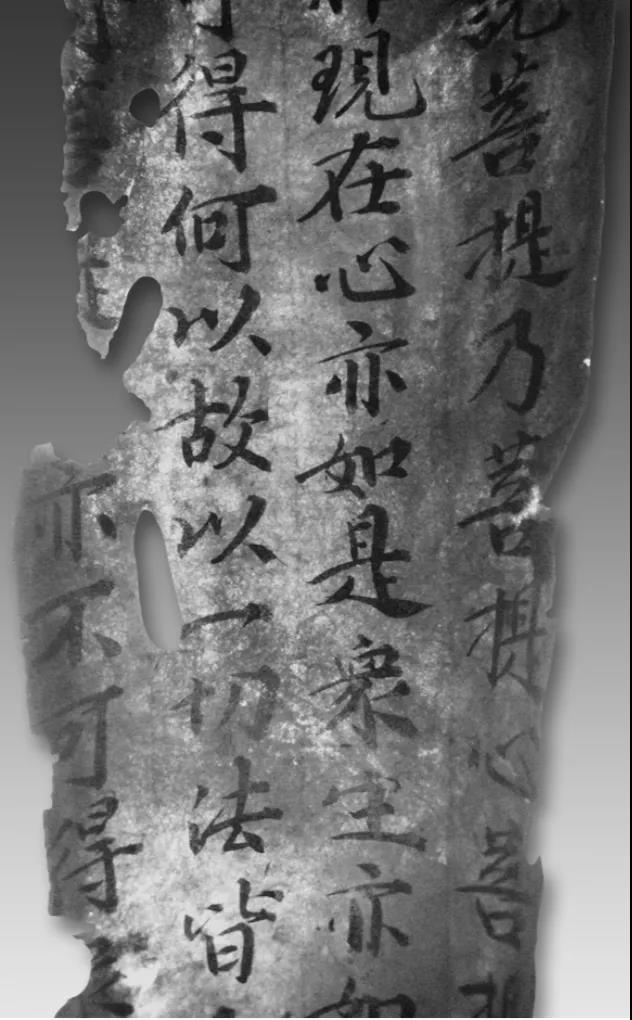

图二 01184N0029残十三《观弥勒菩萨上生兜率天经》佛画

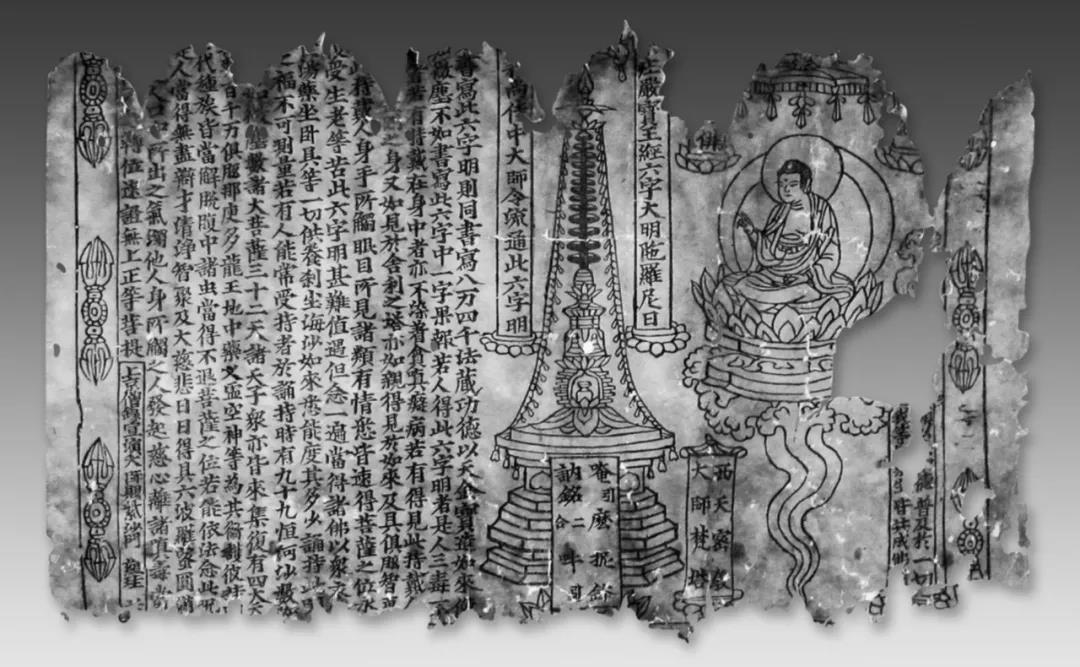

3.与大多数佛画类似,单页印经《大乘庄严宝王经六字大明陀罗尼》属木面阳刻,但画面中很多线条有接笔刻痕,根据刀法推测雕工所用刀具或为平刀,而非斜刀(或拳刀)(图三)。

图三 单页印经《大乘庄严宝王经六字大明陀罗尼》

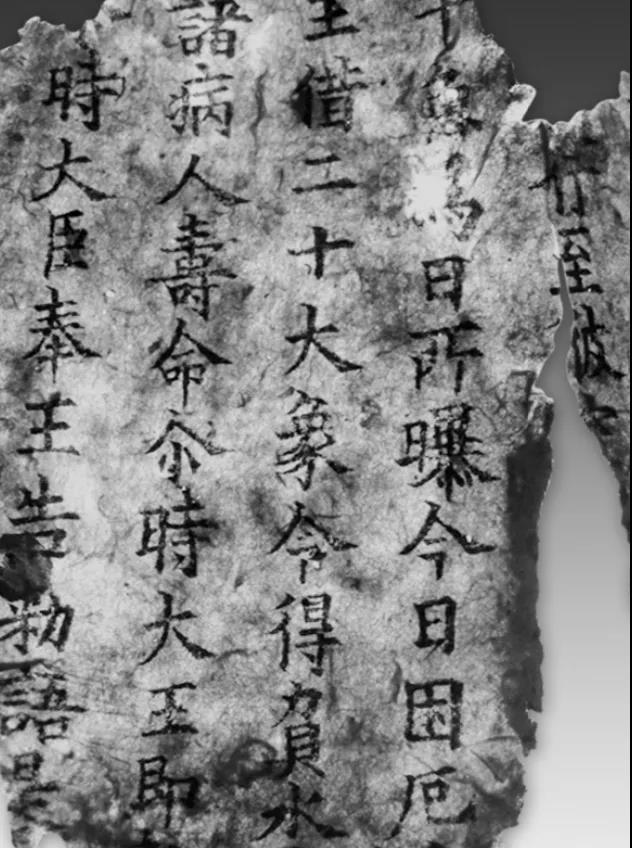

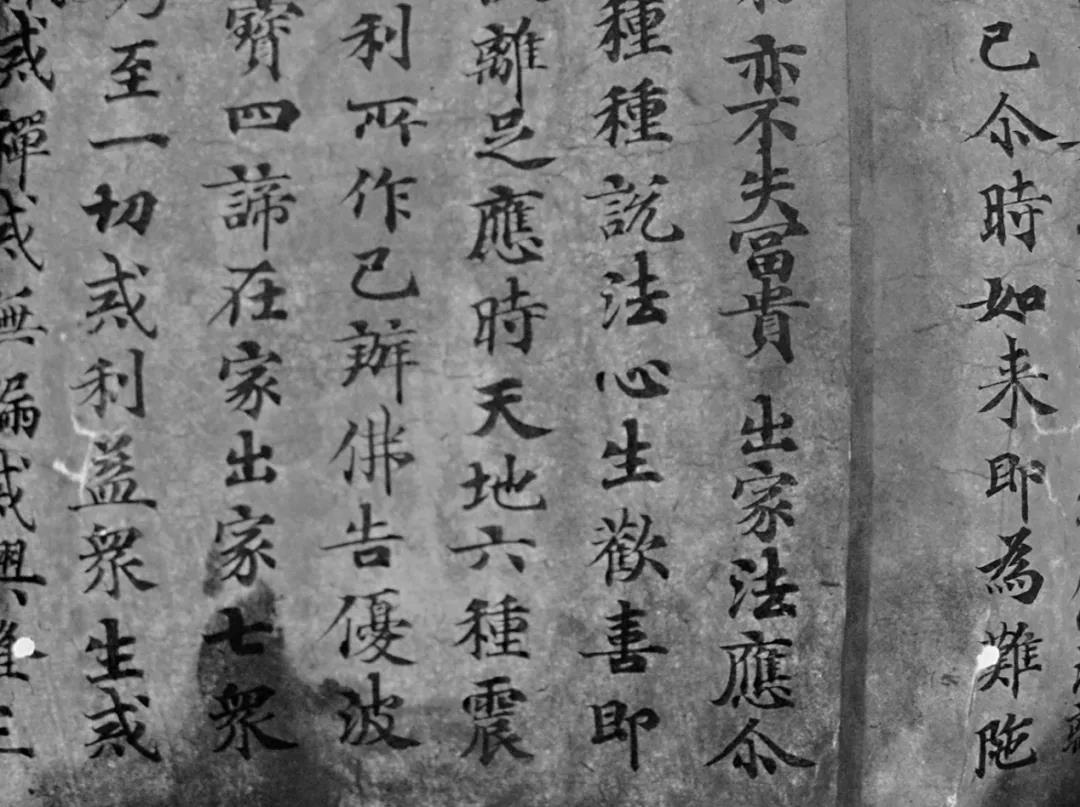

4.庆州白塔佛经中均未见讳字缺笔,这与应县木塔佛经中明字讳缺两笔不同。如01945N0039《观弥勒菩萨上生兜率天经》(全)(图四)、《金光明经》。

图四 01945N0039《观弥勒菩萨上生兜率天经》

5.辽有“糯米胶调墨印书”(妙行大师行状碑)的记载,契丹墨古已有名,印经上虽有脱落漏印墨的现象,但整体看墨色仍凝重黑亮。

6.庆州白塔发现了222件雕印佛经,数量上在三座辽塔中居首,如此巨大数量的雕印,所需木板之选材、成型、防裂浸作,所需纸张的选料、抄造、加工入潢,佛经内容之编辑、校对、书写、雕版、印刷、装裱等,工程浩大,既需要精通释典的佛学大德,还需一批各行业的能工巧匠。另外,皇家强大的经济实力以及佛教在皇家的兴盛都不可或缺。

7.目前在庆州白塔所看到的写本、雕本均为汉文,辽朝汉化程度之高可见一斑。

三、庆州白塔部分佛经用纸的观察检测和基本特征

辽朝严格的书禁制度使得后世研究者们难有机会通过文献或实物了解其当时的造纸状况,直到三座辽塔密藏被发现。王菊华始启辽代造纸的研究,而北宋同一时期佛经造纸的研究一直正常开展。建于1030年的北宋苏州瑞光寺塔中发现一批10世纪末至11世纪初抄造的古代经卷,经研究,其造纸原料为皮竹混合,蒸煮、漂白、打浆、抄纸工艺均已很高超⑭。潘吉星曾对刊刻于1096~1163年的三本经书用纸做过检验,造纸原料均为竹,其中一本封面为瓷青纸⑮。能够使用竹原料造纸和制造瓷青纸,反映当时中原造纸技术已发展到相当程度。

庆州白塔佛经的重大学术价值自不待言,纸张是文献载体,保护好佛经用纸,才能最大程度地保存与发挥文物价值。目前因保存条件不足,庆州白塔佛经仅做过少量保护修复,远不能满足作为研究资料的需求。

2015年,笔者曾短暂接触到部分庆州白塔佛经,现场对纸张进行了简略的观测与记录,并在工作人员的协助下拣取少量已脱落的文物残渣做了检验分析。以下为目前了解到的佛经用纸信息。

(一)观察检测

1.外观观察和测量

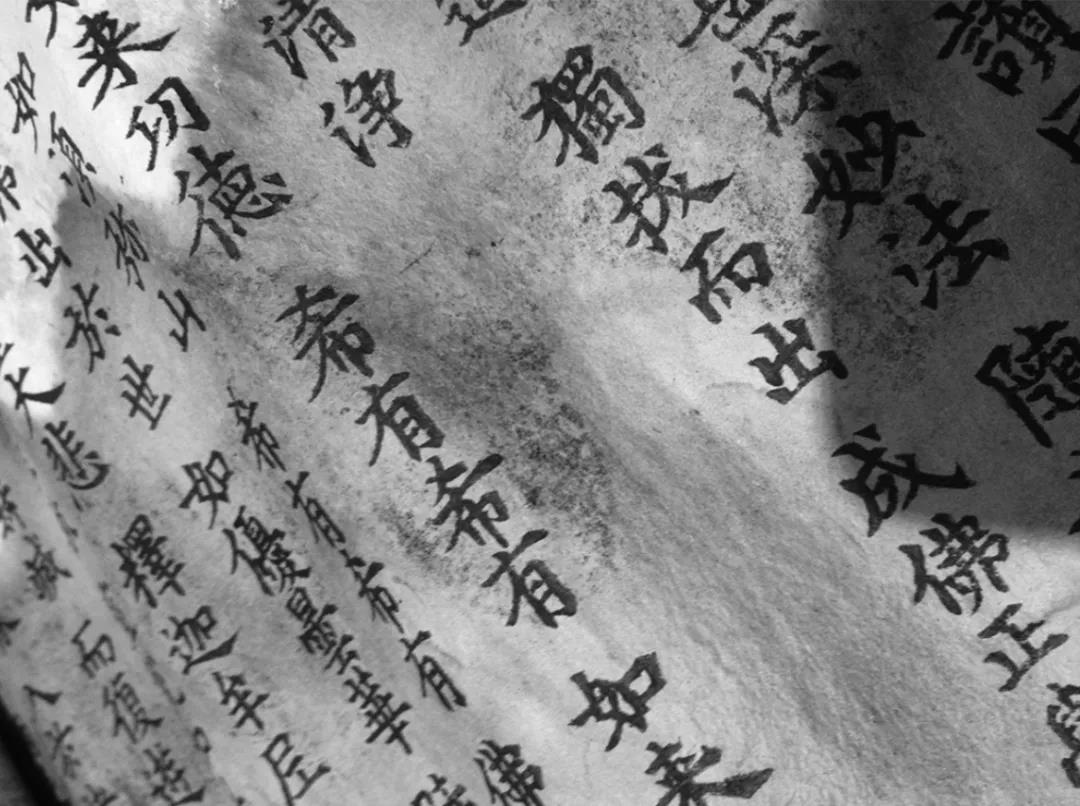

利用肉眼、刻度尺、拷贝板、手持式数码显微镜观察和测量文物纸张表面,调查整理了部分佛经用纸的颜色、帘纹、胶填料、触感、边栏界行墨迹、规格等信息(表二)。

图五 残三整体

图六 残四整体

图七 纸厚

图八 纸张填料多

图九 纸张抄造不均匀

图十 残七整体

图十一 纸张硬厚,填涂料多

图十二 纸张帘纹模糊

图十三 残八整体

图十四 纸张硬厚,填涂料多

图十五 纸张无帘纹

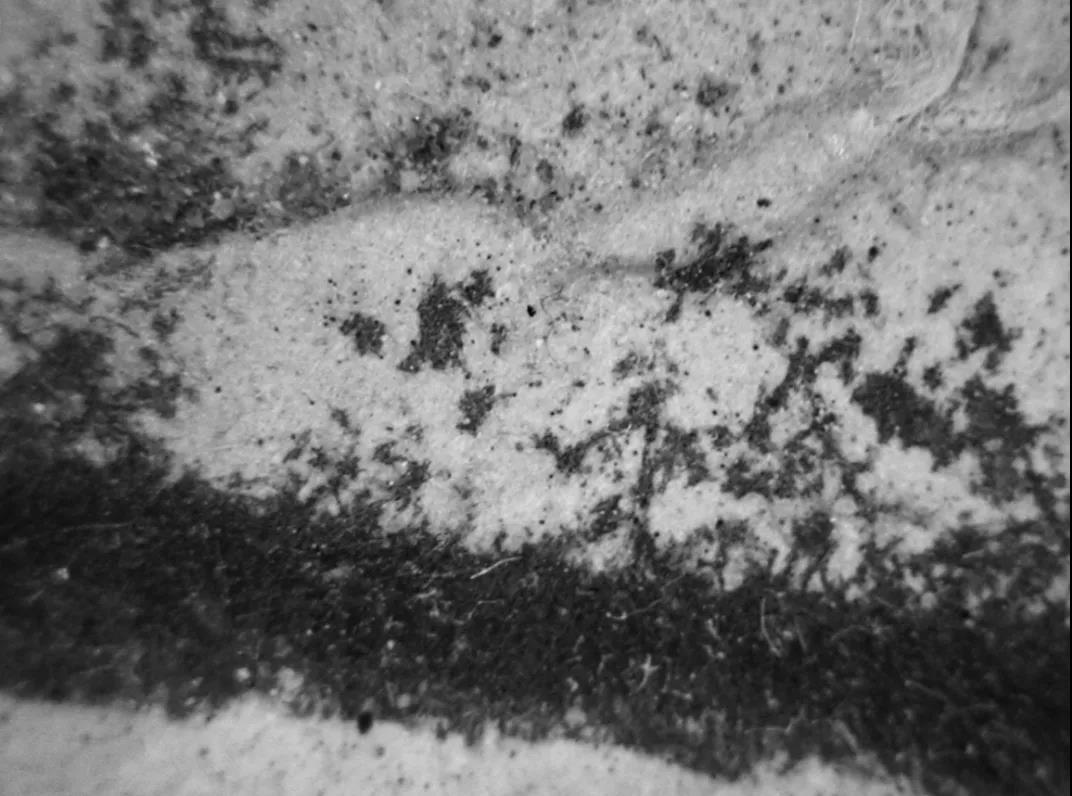

图十六 显微镜下的墨迹和纸面×60

图十七 残十一整体

图十八 经卷上的界行

图十九 纸张有帘纹

图二十 残十二局部

图二一 雕版印刷

图二二 纸张抄造不均匀

图二三 纸张之间有接缝

图二四 残十三整体

图二五 纸张硬厚,填涂料多

图二六 纸张无帘纹

图二七 雕版印刷

图二八 残十七整体

图二九 印刷边栏的显微镜照片×60

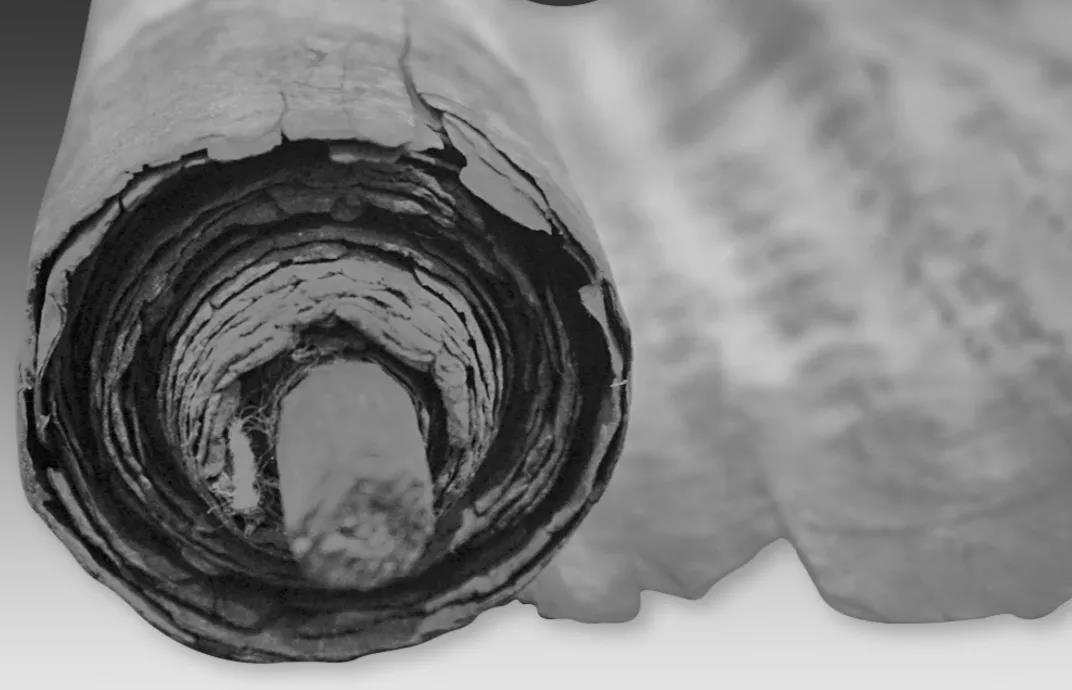

图三十 佛经卷轴

图三一 残二十一整体

图三二 纸张硬厚,填涂料多

图三三 纸有接缝,帘纹不明

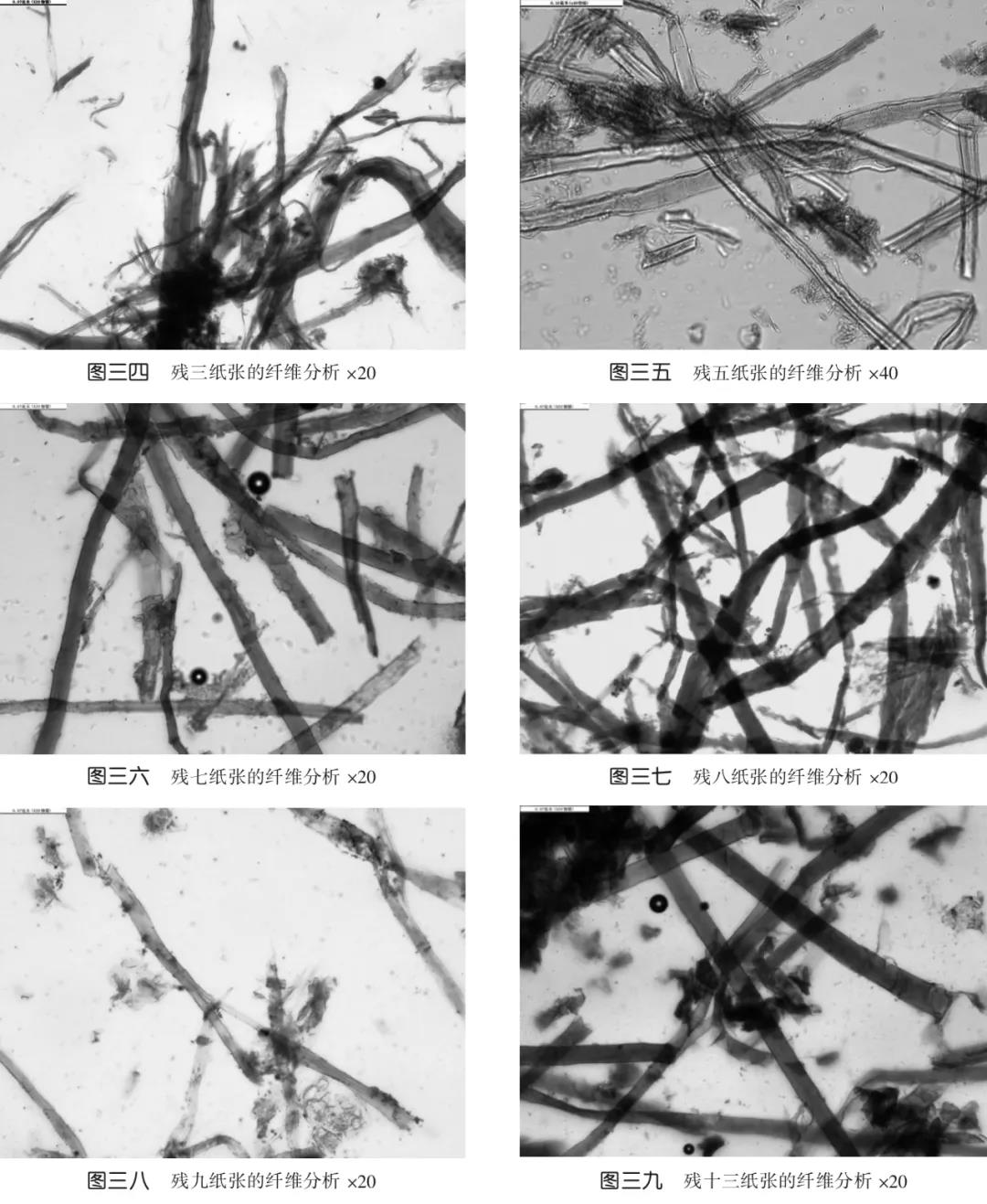

2.显微分析

对不同佛经脱落的残渣取样,将样品用碘一氯化锌染色剂染色(部分文物需制二次试片,以排除过多胶填料对纤维种类分析的干扰,方法是观察完一次试片后用清水尽量洗掉纤维中的胶填料,并对该试片样品进行第二次染色),在XWY-6纸张纤维测量仪的透射光下分析样品纤维(表三)。

图四十 残十七纸张的纤维分析×20

3.厚度、定量、紧度检测

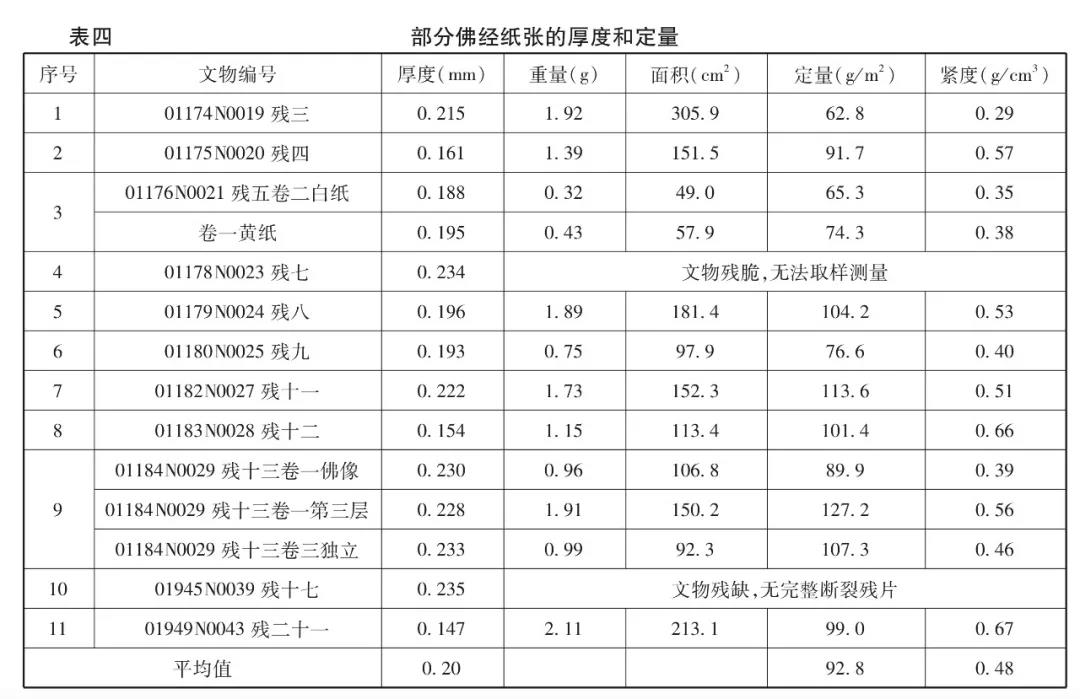

选取每件文物中的较大残片,先用铅笔将残片外形勾勒在透明拷贝纸上,再利用5毫米坐标纸计算残片面积,用电子天平称取该残片的重量,通过获得的面积和重量数值进行每件文物纸张定量的计算;佛经纸张的厚度由测厚仪PT-4测量得出;利用“紧度=定量/厚度”公式计算文物用纸的紧度(表观密度)(表四)。

4.色差值、pH值、填涂料、写印色料溶解性

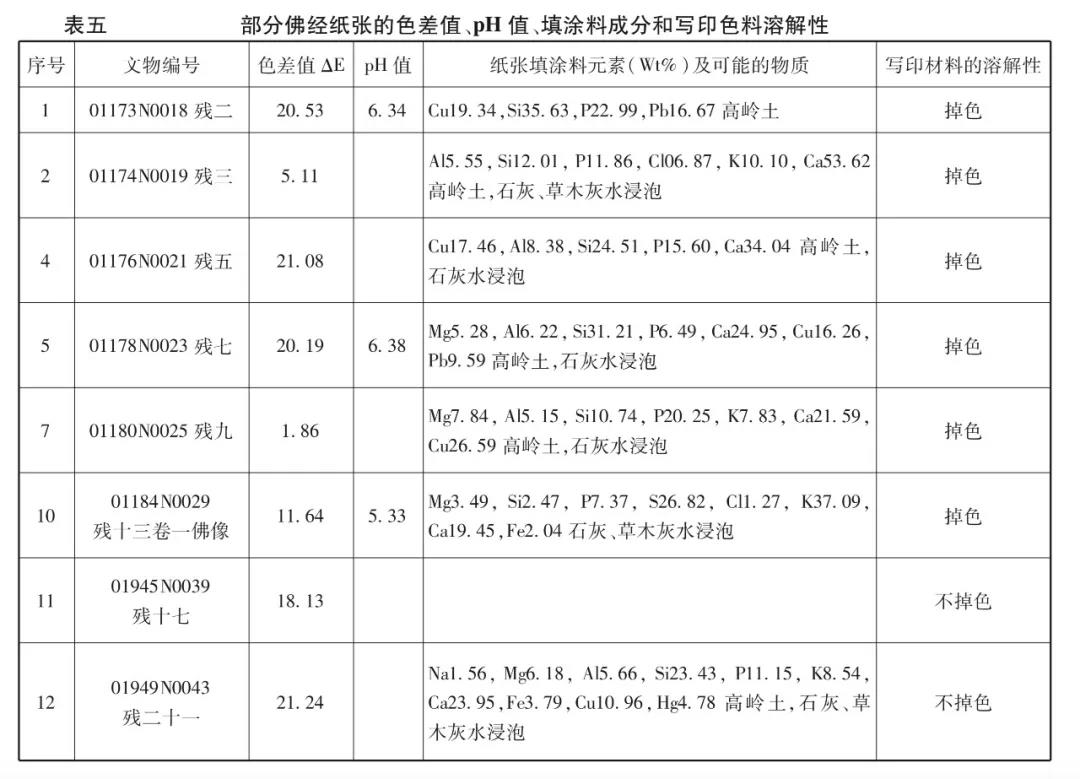

利用柯尼卡美能达CM-700d分光测色仪分别测试每件佛经上的两点(一为接近文物本色的点,另一为变色程度较大的点)的色度值,计算二者之间的差值即获得色差值;使用 CLEAN pH30酸碱度测试计检测佛经纸张的pH值,为避免对文物造成二次损害,仅选取了其中3件残片开展检测;使用SEM-EDAX分析佛经纸张的填涂料元素并由此推断可能的物质;将棉签用纯净水润湿,吸取多余水分后,用它轻擦佛经的写印色料,以此观察写印材料是否会溶解掉色(表五)。

(二)庆州白塔辽代佛经用纸的基本特征

此次所观察检测的庆州白塔佛经主要为汉文写经,仅有3件为雕版印刷版本。根据对这些佛经用纸的原料、工艺和性能的观察测量和检测分析,可得出这批经卷纸张的基本特征。

目前检测出的佛经用纸纤维主要是大麻和构皮两种,大部分文物纤维降解严重。显微镜下观察大部分纸张胶填料较多,含动物胶,少数也含有植物胶。部分文物经过染色。大部分纸张帘纹不可见,可见帘纹的间距约为5~7根厘米,可能是用芨芨草或萱草茎编制的纸帘,粗条纸帘造纸易使纸张不够紧密匀称从而导致纸厚。纤维组织整体分布不匀,交结不紧,少量纸表面有纤维束,说明打浆不够充分,显微镜下观察到的纤维分丝帚化严重很可能是因为这批文物大多数出土于相轮樘五室外,保存状况较差导致纤维降解严重。为提高纸页的书写性刷性,人们常在纸面上涂布矿物原料以改善纸张的平滑度、白度、吸墨性,古代常用的纸张矿物填涂料有高岭土(Al2O32SiO22H2O)、滑石粉(H2MgOi4)、白垩(CaCO3)、烧石膏(CaSO4)等,电镜能谱观察分析结果表明,庆州白塔佛经纸张的Si、Al含量普遍高,可能填涂有高岭土,以达到纸张的使用要求;另外,Ca、Mg元素的存在,也有可能是在制浆过程中使用石灰作为蒸煮剂,加快皮、麻纤维的离解;大部分纸张的K、P元素含量高,说明这些经卷纸张在制作过程可能通过草木灰(K2CO3)水浸泡处理原料,使皮、麻料脱色并去除其中的木素等物质,便于春捣。纸张平均宽度不超过28.5厘米,一张完整纸最长可达79.6厘米,与北宋同时期纸张规格相似。纸张较厚,平均厚度为0.2毫米,平均定量为92.8g/m2,平均紧度为0.48g/cm3。整体上看,庆州白塔佛经用纸的造纸方法与中原地区相似,属于北方造纸体系,是一种质量一般的书写印刷用纸,反映出辽代中期造纸工艺及水平状况虽不及北宋,但也发展得较为成熟完善,这也是辽朝高度汉化的体现和结果。

另外,该批佛经纸张颜色包括生白色或因老化变色形成的褐色以及染过的深黄色,色差值△E越大,则色差越大,经测试发现该批佛经都存在不同程度的变色,同一佛经上最大的颜色差值可达21.24,变色程度强烈。对佛经纸张的pH值检测显示,所测纸张略呈弱酸性。另外,这批佛经普遍有写印色料掉色现象。

四、结语

与应县木塔和天宫寺塔的藏经相比,庆州白塔的建成时间更早,发现的印经数量更大,研究价值巨大。本文仅对佛经的印刷及所使用的纸张信息进行了一些初步梳理与研究,以期抛砖引玉,引起学界更多的关注和研究,并希望这批佛经尽快得到妥善的整理修复,以嘉惠学林。

注释:

①据德新等发表在《文物》1994年第12期中的《内蒙古巴林右旗庆州白塔发现辽代佛教文物》一文记载,纸本佛经主要分布在塔刹的三处。第一,覆钵中相轮樘五室内,其中东、西、南、北室共存106卷枨杆陀罗尼(三卷一式,计雕印纸本经卷212幅),南室藏1卷无轴纸本陀罗尼咒(二卷一式,计雕印纸本经卷2幅),中室藏卷轴装小字雕印纸本《妙法莲华经二十八品》1卷,东、南室共藏2册袖珍手写经书(《金刚经》《佛说摩利支天经》)。第二,覆钵五室外,覆钵内壁周围散藏残损经卷30卷(幅),其中1幅单页雕版印经,5卷(幅)卷轴装雕版印经,24卷手抄写经。第三,刹座内,在十方佛法舍利塔中藏1卷小字雕版印经《妙法莲华经》(霉朽严重,无法展读)。以上纸本佛经文物共计248件(幅/册),含雕版印经222件(幅),手抄写经26件。

②法舍利即佛经。佛教以“佛”“法”“僧”为三宝,“佛”即佛陀,一般指释迦 尼圆寂后的诸佛造像等;“法”为佛所说之法,一般指各类佛教经典;“僧”为佛的弟子,一般指僧伽组织。

③章圣皇太后,《契丹国志》(叶隆礼《契丹国志上文殿阁书庄,1938年)称“章圣,《辽史》(托克托《四部备要·史部辽史》,中华书局据武英殿本校刊,1936年)称“钦哀”皇太后。

④该观点由日本学者古松崇志在《从考古、石刻资料看契丹(辽)的佛教》(《辽金历史与考古》第1辑,辽宁教育出版社,2009年)一文中提出,他认为章圣皇太后创建白塔和放置佛经的首要目的是为先帝圣宗皇帝祈冥福。

⑤邱瑞中在其论文《辽庆州白塔佛教文物安置规矩与建塔缘起考》(《内蒙古师大学报(哲学社会科学版)》1996年第4期)《从庆州、雷峰二塔经卷看佛教功德观与印刷术产生发展之关系》(《内蒙古社会科学》1996年第4期)《再论韩国藏《无垢净光大陀罗尼经》为武周朝刻本》《中国典籍与文化》2000年第3期)《韩国发现的《无垢净光大陀罗尼经》为武周朝刻本补证》《中国典籍与文化》1997年第4期)中均认为钦哀皇后建塔前大病缠身,危及性命,因而将具有“削罪延寿“功能的《无垢净光大陀罗尼经》放置佛塔中供养,佛经和宝塔是钦哀皇后用以祛病免灾的“护身符。

⑥《中华印刷通史》(张树栋等著,郑勇利、李兴才审校《中华印刷通史》,第153页,印刷工业出版社,1999年)称章圣皇太后曾因企图废兴宗而立少子重元被兴宗察觉并贬出京城,迁往庆州七括宫,后来兴宗将她重迎回皇宫,章圣皇太后为感谢佛祖神力感悟兴宗,使母子团聚,并为保佑皇室平安国运长久在庆州兴建佛塔。

⑦张汉君《辽代庆州白塔建塔碑铭考》《内蒙古文物考古文集》第1辑,中国大百科全书出版社,1994年。

⑧潘吉星《中国造纸史》,第196页,上海人民出版社,2009年。

⑨王菊华《中国古代造纸工程技术史》,第287-289页,山西教育出版社,2006年。

⑩毕素娟《辽代的雕版印刷品》《中国历史博物馆馆刊》1996年第2期。

⑪该观点出自发掘简报《内蒙古巴林右旗庆州白塔发现辽代佛教文物》,《文物》1994年第12期。后被其他研究者引用,如巴林右旗博物馆《庆州释迦佛舍利塔发现的辽代珍贵文物》《内蒙古社会科学(文史哲版)》1994年第4期。

⑫方晓阳、韩琦《中国古代印刷工程技术史》,第195页,山西教育出版社,2013年。

⑬陈坚根据应县木塔、丰润天宫寺塔的一些辽经题记记录,确定了辽代官方专门设有“印经院这一机构来负责印经事宜,并推断印经院可能设在燕京弘法寺(陈坚《从辽代佛经的三次发现看辽代北京印刷品》《首都博物馆丛刊》第14辑,北京燕山出版社,2000年)。杜成辉则进一步考证:辽代最迟于咸雍六年(1070年)已在燕京弘法寺开设印经院,开设印经院之前已设立提点、勾当等官职,专门负责经籍的编撰印刷出版事宜。天宫寺塔中雕印于辽兴宗重熙十一年(1042年)的《辽藏大方广佛华严经》第十卷尾记有最早提及“提点雕造的记录(杜成辉、李文君《辽代的编辑出版业— 从辽塔秘藏中发现的印刷品谈起》《山西大同大学学报(社会科学版)2013年第3期杜成辉《辽代印经院考》,《北方文物》2016年第1期)。

⑭许鸣岐《瑞光寺塔古经纸的研究》,《文物》1979年第11期。

⑮同⑧,第314页。